Поэзия начала ХХ века: Андрей Белый, Константин Бальмонт, Вячеслав Иванов

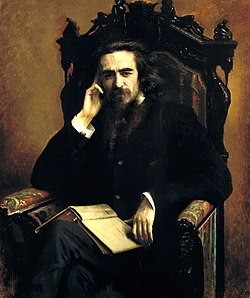

Серебряный век — название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX—началу XX веков[1][2], данное по аналогии с Золотым веком (начало XIX века). На авторство термина претендовали философ Николай Бердяев, поэты и критики Николай Оцуп, Владимир Маяковский.

Вопрос о хронологических рамках этого явления остаётся спорным. Условно Серебряный век датируется 1890-ми годами — первым 20-летием XX века[1][2]. Если в определении начала Серебряного века исследователи достаточно единодушны — это явление рубежа 1880-х—1890-х годов, то конец этого периода вызывает споры. Одни исследователи полагают, что Серебряный век окончился с началом Гражданской войны. Другие полагают, что Серебряный век прервался в год смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилёва. Также существует точка зрения, что концом Серебряного века можно считать рубеж 1920—1930-х годов, связанный с самоубийством Владимира Маяковского.

Русский символизм

Новое литературное направление, — символизм, явилось порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX века. Кризис проявился в негативной оценке прогрессивных] общественных идей, в пересмотре моральных ценностей, в утрате веры в силу научного сознания, в увлечении идеалистической философией. Русский символизм зарождался в годы крушения народничества и широкого распространения пессимистических настроений. Все это обусловило тот факт, что литература Серебряного века ставит не злободневные социальные вопросы, а глобальные философские. Хронологические рамки русского символизма — 1890-е годы—1910 год. На становление символизма в России повлияли 2 литературные традиции:

- Российская поэзия Фета, Тютчева, проза Достоевского

- Французский символизм — поэзия Поля Верлена, Артюра Рембо, Шарля Бодлера. Основная мысль — искусство — средство познания мира.

Символизм не был однородным. В нём выделялись школы и течения (например, «старшие» и «младшие» символисты)

К «старшим» символистам относятся:

- Петербургские писатели Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Ф. К. Сологуб, Н. М. Минский. В творчестве петербургских символистов поначалу преобладали упаднические настроения, мотивы разочарования. Поэтому их творчество иногда называют «декадентским»

- Московские поэты В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт

«Старшие» символисты воспринимали символизм в эстетическом плане. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт, прежде всего, — творец сугубо личных и чисто художественных ценностей.

«Младшие» символисты: Младосимволисты

К «младшим» символистам относятся А. А. Блок, А. Белый, В. И. Иванов. «Младшие» символисты воспринимали символизм в философско-религиозном ключе. Для них символизм был философией, преломлённой в поэтическом сознании.

Акмеизм

Акмеизм (адамизм) был основан символистами и противостоял одноимённому направлению. Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова (с позиций «трудное служение поэта в миру»). Его становление связано с деятельностью поэтической группы «Цех поэтов». Основателями акмеизма были Николай Гумилёв и Сергей Городецкий. К течению присоединились жена Гумилёва Анна Ахматова, а также Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич, Георгий Иванов.

Русский футуризм

Футуризм был первым авангардным течением в русской литературе. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего. Родоначальниками русского футуризма считаются члены петербургской группы «Гилея». «Гилея» была самым влиятельным, но не единственным объединением футуристов, существовали также эгофутуристы во главе с Игорем Северянином (Санкт-Петербург), группы «Центрифуга» и «Мезонин поэзии» в Москве, а также группы в Киеве, Харькове, Одессе, Баку.

Кубофутуризм

В России «кубофутуристами» называли себя «будетляне», члены поэтической группы «Гилея». Для них был характерен демонстративный отказ от эстетических идеалов прошлого, эпатаж, активное использование окказионализмов. В рамках кубофутуризма развилась «заумная поэзия». К поэтам-кубофутуристам относились Велимир Хлебников, Елена Гуро, Давид и Николай Бурлюки, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Бенедикт Лившиц.

Эгофутуризм

Помимо общего футуристического письма для эгофутуризма характерно культивирование рафинированности ощущений, использование новых иноязычных слов, показное себялюбие. Эгофутуризм был явлением кратковременным. Бо́льшая часть внимания критики и публики была перенесена на Игоря Северянина, который достаточно рано отстранился от коллективной политики эгофутуристов, а после революции полностью изменил стиль своей поэзии. Большинство эгофутуристов либо быстро изживали стиль и переходили в другие жанры, либо вскорости совершенно оставляли литературу. Помимо Северянина, к этому течению в разное время примыкали Вадим Шершеневич, Рюрик Ивнев и другие.

Новокрестьянские поэты

Понятие «крестьянская поэзия», вошедшее в историко-литературный обиход, объединяет поэтов условно и отражает только некоторые общие черты, присущие их миропониманию и поэтической манере. Поэты, причисляемые к данному направлению, себя так не называли и не образовывали литературного объединения или направления с единой теоретической платформой. Однако всем «новокрестьянским» поэтам в той или иной мере были присущи обращения к теме деревенской России (вопреки России «железной»), связь с миром природы и устного народного творчества. Вместе с тем им были внятны и стилевые устремления «русского модерна».

Известнейшими новокрестьянскими поэтами периода Серебряного века были Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей Клычков и Сергей Есенин.

Имажинизм

Имажинисты заявляли, что цель творчества состоит в создании образа. Основное выразительное средство имажинистов — метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов: прямого и переносного[источник не указан 2903 дня]. Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы. На стиль и общее поведение имажинизма оказал влияние русский футуризм. Основатели имажинизма — Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, Сергей Есенин. К имажинизму также примыкали Рюрик Ивнев и Николай Эрдман.

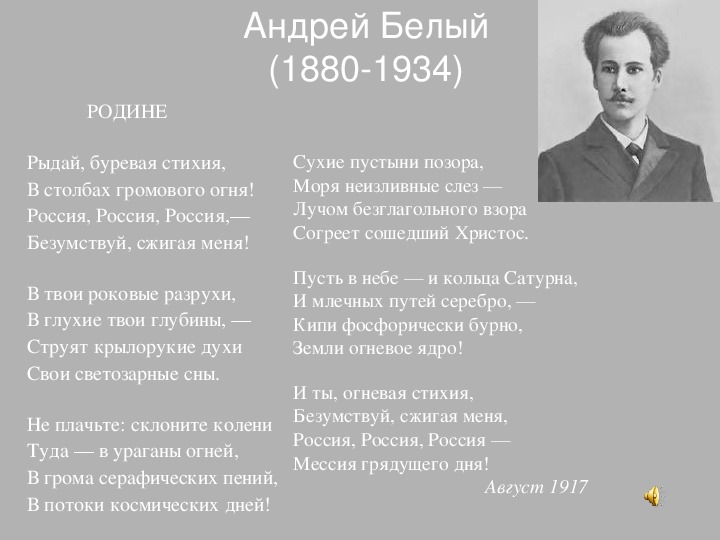

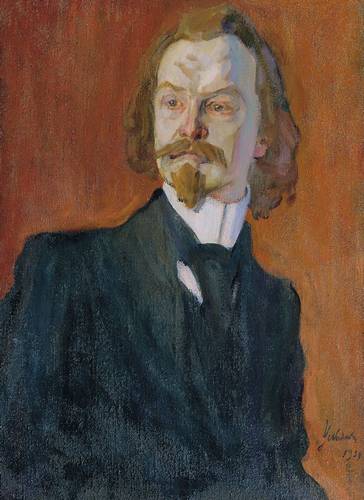

Андрей Белый (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев; 14 (26) октября 1880 год, Москва — 8 января 1934, там же) — русский писатель, поэт, критик, мемуарист, стиховед; один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма в целом.

Родился в семье Николая Васильевича Бугаева (1837—1903), декана физико-математического факультета Московского университета, и его жены Александры Дмитриевны, урождённой Егоровой (1858—1922).

До двадцати шести лет жил в самом центре Москвы, на Арбате; в квартире, где он провёл детские и юношеские годы, в настоящее время расположена мемориальная квартира Андрея Белого. Бугаев-старший обладал широкими знакомствами среди представителей старой московской профессуры; в доме бывал Лев Толстой.

Детские и юношеские годы

Отец Андрея Белого был известным математиком и философом-лейбницианцем. Отличался рассеянностью и чудачествами, из-за чего стал легендой среди московского студенчества. Считал себя некрасивым, в отличие от красавицы-супруги; неоднократно говорил — «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня»[5].

Семья была недружной, её постоянно сотрясали ссоры и скандалы, свидетелем которых был маленький Боря. Семейные неурядицы произвели на ребёнка сильнейшее впечатление, которое было отражено и в его творчестве, в особенности — в его главном романе «Петербург»[5].

В период с 1891 по 1899 год Борис Бугаев обучался в московской гимназии Л. И. Поливанова, где в последних классах увлёкся буддизмом, оккультизмом, одновременно изучая литературу. Особое влияние на Бориса оказывали тогда Достоевский, Ибсен, Ницше. Здесь у него пробудился интерес к поэзии, в особенности к французским и русским символистам (Бальмонт, Брюсов, Мережковский). В 1895 году сблизился с Сергеем Соловьёвым и его родителями — Михаилом Сергеевичем и Ольгой Михайловной, а вскоре и с братом Михаила Сергеевича — философом Владимиром Соловьёвым. Под влиянием Соловьёвых молодой Бугаев стал интересоваться новейшим искусством, философией (прежде всего Шопенгауэром и буддизмом в интерпретации Шопенгауэра), оккультизмом.

В 1899 году по настоянию отца поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета[6].

С юношеских лет пытался соединить художественно-мистические настроения с позитивизмом, со стремлением к точным наукам. В университете он специализировался по зоологии беспозвоночных, изучал труды Дарвина, химию; при этом не пропускал ни одного номера «Мира искусства». Осенью 1899 года Борис, по его выражению, «всецело отдается фразе, слогу».

В 1903 году он окончил физико-математический факультет университета[7], получив 28 мая диплом 1-й степени. На следующий день умер его отец. В сентябре 1904 года он поступил на историко-филологический факультет; посещал семинары проф. С. Н. Трубецкого (по Платону) и проф. Л. М. Лопатина (по «Монадологии» Г. Лейбница). Увлёкся теоретической философией и точным знанием, но под влиянием Г. Риккерта пришёл к заключению, что точные науки не объясняют мир как целое: они ограничивают предмет познания и тем самым «систематизируют отсутствие познания»; а подлинная жизнь раскрывается не через научное познание, а через творческую деятельность, которая «недоступна анализу, интегральна и всемогущественна». Уже в 1905 году он прекратил посещать занятия, а в 1906 году подал прошение об отчислении и стал заниматься исключительно литературной работой.

Вхождение в круг символистов

В 1900 году Андрей Белый написал своё первое сочинение — «Северная симфония» (1-я, героическая), создав тем самым новый литературный жанр — литературную симфонию.

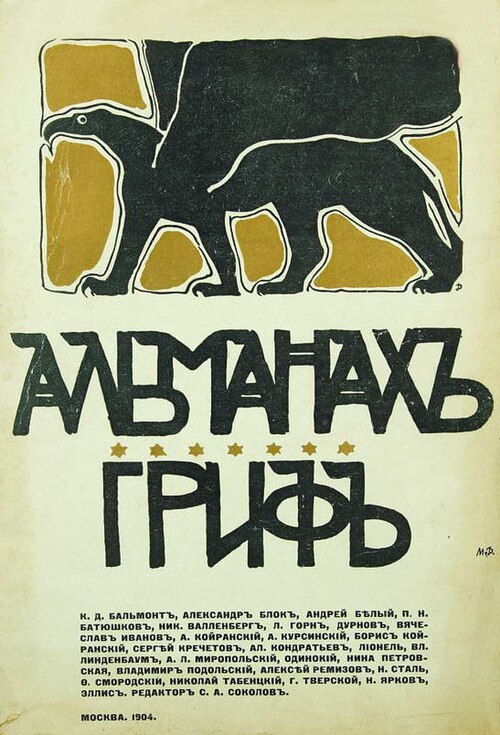

В декабре 1901 года Белый знакомится со «старшими символистами» — Брюсовым, Мережковским и Зинаидой Гиппиус, которые публиковались в издательствах «Гриф» и «Скорпион». В 1902 выходит в свет «Симфония (2-я, драматическая)», и потом «Северная симфония» (1904) «Возврат» (1905) и «Кубок метелей» (1908). Тогда же Михаил Соловьёв предложил молодому писателю взять псевдоним «Андрей Белый».

Осенью 1903 года вокруг Андрея Белого организовался литературный кружок, получивший название «Аргонавты»[8]. В 1904 году «аргонавты» собирались на квартире у Астрова. На одном из заседаний кружка было предложено издать литературно-философский сборник под названием «Свободная совесть», и в 1906 году вышли две книги этого сборника.

В 1903 году Белый вступил в переписку с Александром Блоком, а через год состоялось их личное знакомство.

С момента основания журнала «Весы» в январе 1904 года Андрей Белый стал тесно сотрудничать с ним.

В 1904 году издан первый поэтический сборник «Золото в лазури», в который вошло знаменитое стихотворение «Солнце».

После мучительного разрыва с Блоком и его женой Любовью Менделеевой (неудачный роман с которой, по его мнению, предопределил всю его дальнейшую жизнь) Белый полгода жил за рубежом[9][5].

В начале 1905 года Андрей Белый приехал к Мережковскому и Гиппиус в Петербург. Там он стал свидетелем первой русской революции, которую воспринял восторженно, но в событиях не участвовал.

Конец осени и начало зимы 1906 писатель жил в Мюнхене, потом перебрался в Париж, где оставался до 1907 года. В 1907 году Андрей Белый вернулся в Москву, где работал в журнале «Весы» и сотрудничал с изданием «Золотое руно».

В 1909 году стал одним из сооснователей издательства «Мусагет». В 1911 году совершил ряд путешествий через Сицилию — Тунис — Египет — Палестину (описано в «Путевых заметках»). В 1910 году Бугаев, опираясь на владение математическими методами, читал начинающим поэтам лекции о просодии — по словам Д. Мирского, «дата, с которой можно отсчитывать само существование русского стиховедения как отрасли науки»[10].

С 1912 года редактировал журнал «Труды и дни», основной темой которого были теоретические вопросы эстетики символизма.

Штейнерианство

В 1912 году в Берлине он познакомился с Рудольфом Штейнером, стал его учеником и без оглядки отдался своему ученичеству и антропософии. Фактически отойдя от прежнего круга писателей, работал над прозаическими произведениями.

Когда началась Первая мировая война, Штейнер со своими учениками, в том числе и с Андреем Белым, находились в швейцарском Дорнахе, где начиналось строительство Гётеанума. Этот храм строился собственными руками учеников и последователей Штейнера. Перед началом Первой мировой войны А. Белый посетил могилу Фридриха Ницше в деревушке Рёккен под Лейпцигом и мыс Аркона на острове Рюген.

В 1916 году Б. Н. Бугаев был вызван в Россию «для проверки своего отношения к воинской повинности» и окружным путём через Францию, Англию, Норвегию и Швецию прибыл в Россию. Жена за ним не последовала. Летом того же года литератора призвали на военную службу, но в сентябре дали отсрочку. Андрей Белый жил то в Подмосковье, то в Царском Селе под Петроградом.

После революции

Февральскую революцию воспринял восторженно. Ей он посвятил поэму «Христос воскрес» и сборник стихов «Звезда».

После Октябрьской революции он вёл занятия по теории поэзии и прозы в московском Пролеткульте среди молодых пролетарских писателей.

Как показывал в 1933 году на допросе в ОГПУ М. И. Сизов, в 1920 году вместе с Апполоном Карелиным Андрей Белый создал «Восточный отряд Тамплиеров Всемирного ордена Тамплиеров» (в других источниках его называют ещё «Орден света») — законспирированную организацию, которая сочетала в себе элементы масонства и мистического анархизма[11][12].

С конца 1919 года Белый задумывался о возвращении к жене в Дорнах; за границу его выпустили только в начале сентября 1921 года. Из объяснения с Асей стало ясно, что продолжение совместной семейной жизни невозможно.

С октября 1921 по октябрь 1923 года жил в Берлине[13] (в другом источнике указано, что Андрей Белый жил до осени 1922 года в Цоссене[14]). «Белый — покойник, и ни в каком духе он не воскреснет», — писал в то время в «Правде» председатель Реввоенсовета Лев Троцкий[15]. Владислав Ходасевич и другие мемуаристы запомнили его изломанное, скоморошеское поведение, «выплясывание» трагедии в берлинских барах[16]. По свидетельству его знакомой Н. А. Северцевой-Габричевской, он очень любил танцы (особенно фокстрот и шимми) и великолепно танцевал, что продолжилось и после его возвращения в Москву в октябре 1923 года[17].

Меня влечёт теперь к иным темам: музыка «пути посвящения» сменилась для меня музыкой фокстрота, бостона и джимми; хороший джозбэнд предпочитаю я колоколам Парсиваля; я хотел бы в будущем писать соответствующие фокстроту стихи[18].

«Его фокстрот», — писала Марина Цветаева, — «чистейшее хлыстовство: даже не свистопляска, а (моё слово) христопляска».

В марте 1925 года Андрей Белый снял две комнаты в Кучино в Подмосковье.

Писатель умер на руках у своей жены Клавдии Николаевны 8 января 1934 года от инсульта — следствие солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле. Эта судьба была предсказана им в сборнике «Пепел» (1909):

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел.

Думой века измерил,

А жизнь прожить не сумел.

Осип Мандельштам откликнулся на известие о смерти Белого поэтическим циклом, начинающимся строками: «Голубые глаза и горячая лобная кость — Мировая манила тебя молодящая злость…» В газете «Известия» был опубликован некролог Белого за авторством Б. Л. Пастернака и Б. А. Пильняка, в котором Белый, не являвшийся центральной или значительной фигурой в складывавшейся советской литературе, трижды был назван «гением»[19][20]. Власти распорядились изъять его мозг и передать на хранение в Институт мозга человека[21].

Личная жизнь

В годы, когда символисты пользовались наибольшим успехом, Белый состоял в «любовных треугольниках» сразу с двумя собратьями по течению — Валерием Брюсовым и Александром Блоком. Отношения Белого, Брюсова и Нины Петровской вдохновили Брюсова на создание романа «Огненный ангел» (1907). В 1905 году Нина Петровская стреляла в Белого[22]. Треугольник Белый — Блок — Любовь Менделеева замысловато преломился в романе «Петербург» (1913). Некоторое время Любовь Менделеева-Блок и Белый встречались в съёмной квартире на Шпалерной улице[23]. Когда же она сообщила Белому, что остаётся с мужем, а его хочет навсегда вычеркнуть из жизни, Белый вступил в полосу глубокого кризиса, едва не закончившегося самоубийством[24]. Ощущая себя покинутым всеми, он уехал за границу.

По возвращении в Россию в апреле 1909 года Белый сблизился с Анной Тургеневой («Ася»), внучатой племянницей И. С. Тургенева. В декабре 1910 года она сопровождала Белого в путешествии по Северной Африке и Ближнему Востоку. Церемония бракосочетания состоялась в Берне 23 марта 1914 года. В 1921 году, когда писатель вернулся к ней в Германию после пяти лет пребывания в России, Анна Алексеевна предложила ему разойтись навсегда. Она осталась жить в Дорнахе, посвятив себя служению делу Рудольфа Штейнера. В октябре 1923 года Андрей Белый вернулся в Москву.

18 июля 1931 г. вступил в брак с антропософкой Клавдией Николаевной Васильевой (урожд. Алексеева; 1886—1970)[25].

Творчество

Литературный дебют — «Симфония (2-я, драматическая)» (М., 1902). За ней последовали «Северная симфония (1-я, героическая)» (1904), «Возврат» (повесть, 1905)[26], «Кубок метелей» (1908)[27] в индивидуальном жанре лирической ритмизованной прозы с характерными мистическими мотивами и гротескным восприятием действительности. Войдя в круг символистов, участвовал в журналах «Мир искусства», «Новый путь», «Весы», «Золотое руно», «Перевал».

Ранний сборник стихов «Золото в лазури» (1904) отличается формальным экспериментаторством и характерными символистскими мотивами. После возвращения из-за границы выпустил сборники стихов «Пепел» (1909; трагедия деревенской Руси)[28], «Урна» (1909), роман «Серебряный голубь» (1909; отд. изд. 1910), очерки «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (1911). Итоги собственной литературно-критической деятельности, отчасти символизма в целом, подведены в сборниках статей «Символизм» (1910; включает также стиховедческие работы), «Луг зелёный» (1910; включает критические и полемические статьи, очерки о русских и зарубежных писателях), «Арабески» (1911).

В 1914—1915 вышла первая редакция романа «Петербург», который является второй частью трилогии «Восток или Запад». В романе «Петербург» (1913—14; переработанная сокращённая редакция — 1922) символизированное и сатирическое изображение российской государственности. Роман широко признан в качестве одной из вершин прозы русского символизма и модернизма в целом.

Первый в задуманной серии автобиографических романов — «Котик Летаев» (1914—15, отд. изд. 1922); серия продолжена романом «Крещёный китаец» (1921; отд. изд. 1927). В 1915 Белый пишет исследование «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» (М., 1917).

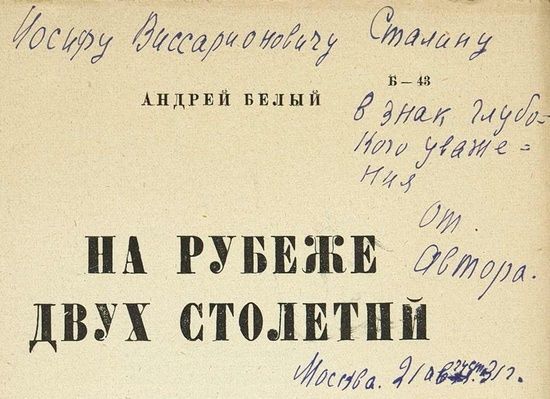

Понимание Первой мировой войны как проявления общего кризиса западной цивилизации отражено в цикле «На перевале» («I. Кризис жизни», 1918; «II. Кризис мысли», 1918; «III. Кризис культуры», 1918). Восприятие животворной стихии революции как спасительного выхода из этого кризиса — в очерке «Революция и культура» (1917), поэме «Христос воскрес» (1918), сборнике стихов «Звезда» (1922). Также в 1922 году в Берлине публикует «звуковую поэму» «Глоссолалия», где, опираясь на учение Р. Штейнера и метод сравнительно-исторического языкознания, разрабатывает тему создания вселенной из звуков[29]. По возвращении в Советскую Россию (1923) создаёт роман-эпопею «Москва» («Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски»), пишет мемуары — «Воспоминания о Блоке» (1922—23) и мемуарную трилогию «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934).

Среди последних работ Андрея Белого — теоретико-литературные исследования «Ритм как диалектика и „Медный всадник“» (1929) и «Мастерство Гоголя» (1934), которые позволили В. В. Набокову назвать его «гением въедливости»[30]. Сокращённое изложение теоретических выкладок Белого о ритме русского стиха приведено Набоковым в приложении к переводу «Евгения Онегина» на английский язык («Заметки о стихосложении»[англ.], 1964).Главный, итоговый труд жизни — трактат «История становления самосознающей души» (1926—1931).

Влияние

Даже его романы оставались чтением преимущественно интеллектуальной элиты. Это был «писатель для писателей» прежде всего, мэтр, изобретатель, изобретениями которого пользовались многие из русских романистов более молодых поколений. Язык его книг — это язык Белого, совершенно так же, как язык «Улисса» не английский, но язык Джойса.

Стилистическая манера Белого предельно индивидуализирована — это ритмическая, узорчатая проза с многочисленными сказовыми элементами[32]. По словам В. Б. Шкловского, «Андрей Белый — интереснейший писатель нашего времени. Вся современная русская проза носит на себе его следы. Пильняк — тень от дыма, если Белый — дым»[33]. Для обозначения влияния А. Белого и А. М. Ремизова на послереволюционную литературу исследователь использует термин «орнаментальная проза». Это направление стало основным в литературе первых лет советской власти[34]. В 1922 году Осип Мандельштам призывал писателей к преодолению Андрея Белого как «вершины русской психологической прозы» и к возвращению от плетения словес к чистому фабульному действию[35]. Начиная с конца 1920-х гг. беловское влияние на советскую литературу неуклонно сходило на нет. В 2000 году состоялось открытие мемориального музея Андрея Белого в доме, где писатель прожил первые двадцать шесть лет своей жизни[36].

Интерес к творчеству Белого резко возрос с зарождением на Западе модернизма и постмодернизма, на что часто обращалось внимание отечественными и зарубежными критиками[37].

Белый Андрей на Lib.ru

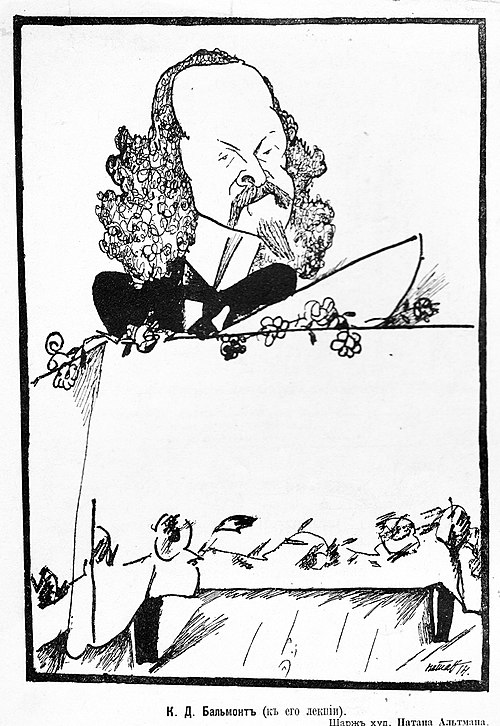

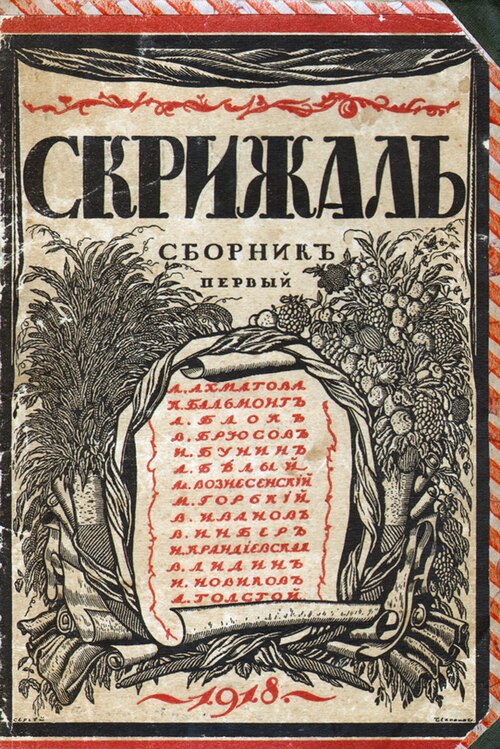

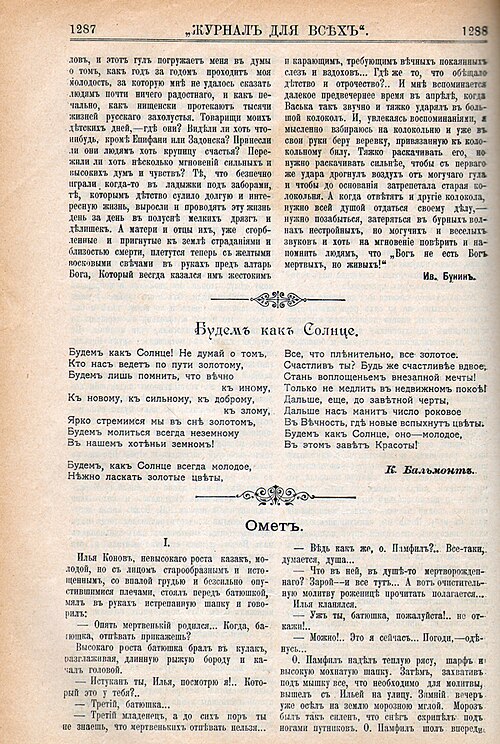

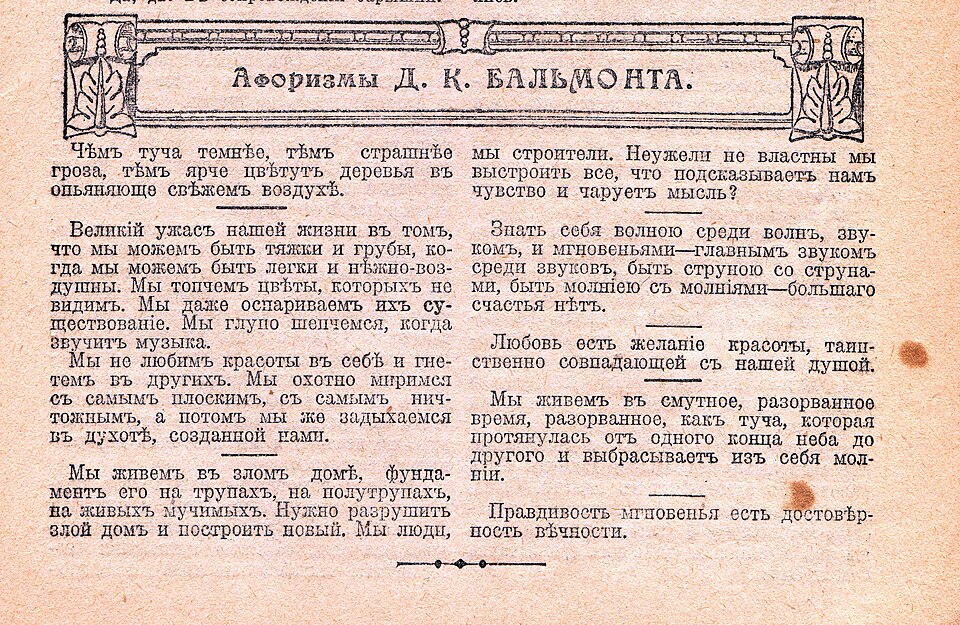

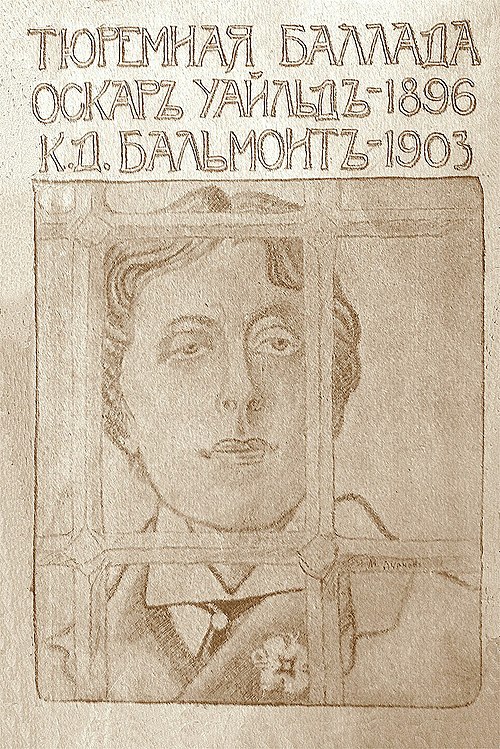

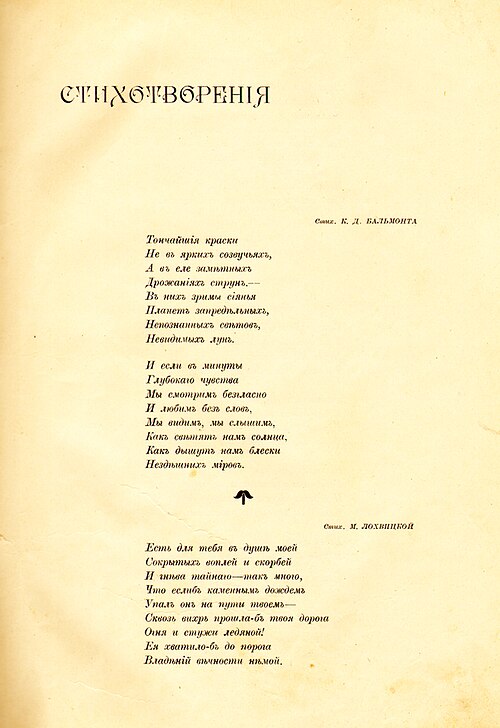

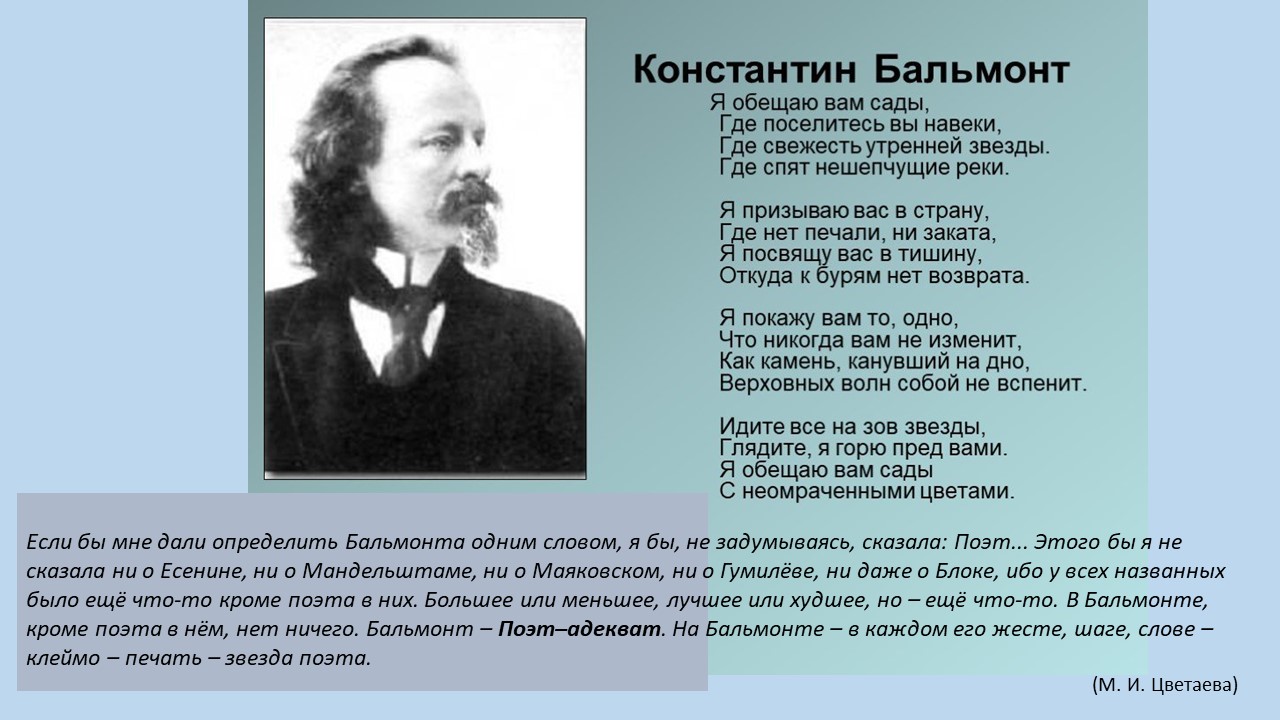

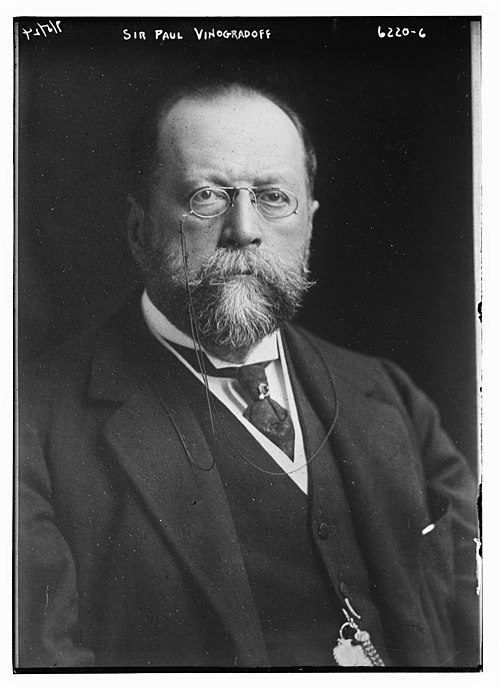

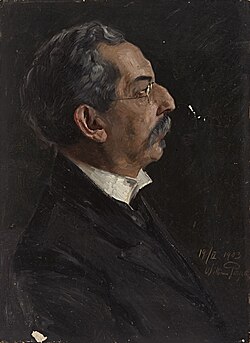

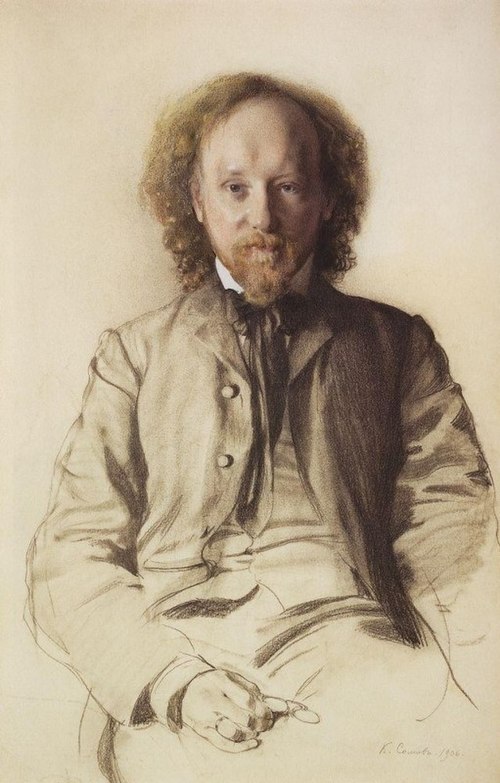

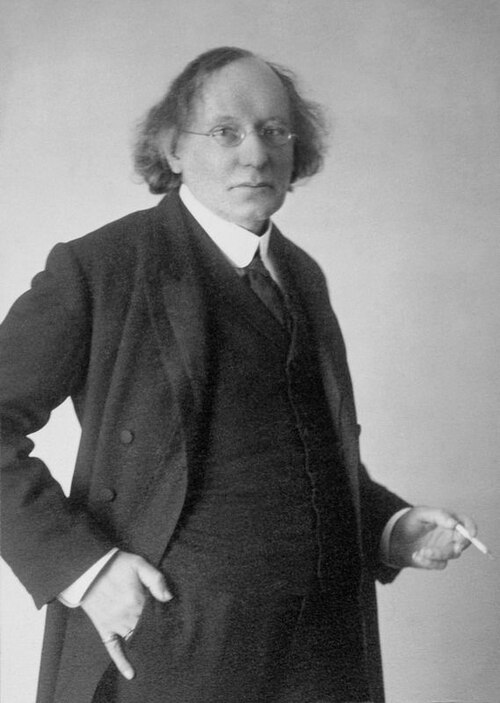

Константин Дмитриевич Бальмонт (3 июня 1867, сельцо Гумнищи, Шуйский уезд, Владимирская губерния — 23 декабря 1942, Нуази-ле-Гран, Франция) — поэт-символист, переводчик, эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. Опубликовал 35 поэтических сборников, 20 книг прозы, переводил с многих языков (У. Блейк, Э. По, П. Б. Шелли, О. Уайльд, Г. Гауптман, Ш. Бодлер, Г. Зудерман; испанские песни, словацкий, грузинский эпос, югославская, болгарская, литовская, мексиканская, японская поэзия). Автор автобиографической прозы, мемуаров, филологических трактатов, историко-литературных исследований и критических эссе.

Константин Дмитриевич Бальмонт (3 июня 1867, сельцо Гумнищи, Шуйский уезд, Владимирская губерния — 23 декабря 1942, Нуази-ле-Гран, Франция) — поэт-символист, переводчик, эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. Опубликовал 35 поэтических сборников, 20 книг прозы, переводил с многих языков (У. Блейк, Э. По, П. Б. Шелли, О. Уайльд, Г. Гауптман, Ш. Бодлер, Г. Зудерман; испанские песни, словацкий, грузинский эпос, югославская, болгарская, литовская, мексиканская, японская поэзия). Автор автобиографической прозы, мемуаров, филологических трактатов, историко-литературных исследований и критических эссе.

Константин Бальмонт родился 3 (15) июня 1867 года в селе Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии[4], третьим из семерых сыновей. Известно, что дед Бальмонта был морским офицером[11]. Отец Дмитрий Константинович Бальмонт (1835—1907) служил в Шуйском уездном суде и земстве: сначала мировым судьёй, затем[13] — председателем уездной земской управы[14]. Мать Вера Николаевна, урождённая Лебедева, происходила из семьи полковника, в которой любили литературу и занимались ею профессионально[11]; она выступала в местной печати, устраивала литературные вечера, любительские спектакли[15]. Мать оказала сильное влияние на мировоззрение будущего поэта, введя его в мир музыки, словесности, истории[14], первой научив постигать «красоту женской души»[16]. Вера Николаевна хорошо знала иностранные языки, много читала и «не была чужда некоторого вольнодумства»: в доме принимали «неблагонадёжных» гостей[17]. Именно от матери Бальмонт, как сам он писал, унаследовал «необузданность и страстность», весь свой «душевный строй»[10].

Годы детства

Читать Бальмонт научился самостоятельно в пять лет, подсматривая за матерью, которая обучала грамоте старшего брата. Отец подарил Бальмонту по этому случаю первую книжку, «что-то о дикарях-океанийцах»[18]:9. Мать познакомила сына с образцами лучшей поэзии. «Первые поэты, которых я читал, были народные песни, Никитин, Кольцов, Некрасов и Пушкин. Из всех стихов в мире я больше всего люблю „Горные вершины“ Лермонтова (не Гёте, Лермонтова)»[19], — писал позже поэт. Вместе с тем «…Моими лучшими учителями в поэзии были — усадьба, сад, ручьи, болотные озерки, шелест листвы, бабочки, птицы и зори»[20], — вспоминал он в 1910-х годах. «Красивое малое царство уюта и тишины»[21], — так писал он позже о деревушке с десятком изб, при которой находилась скромная усадьба — старый дом, окружённый тенистым садом[18]:8. Гумнищи и родной край, где прошли первые десять лет его жизни, поэт вспоминал всю свою жизнь и всегда описывал с огромной любовью[22].

Когда пришло время отдавать старших детей в школу, семья переехала в Шую. Переезд в город не означал отрыва от природы: дом Бальмонтов, окружённый обширным садом, стоял на живописном берегу реки Тезы; отец, любитель охоты, часто выезжал в Гумнищи, и Константин сопровождал его чаще других[17]. В 1876 году Бальмонт поступил в подготовительный класс Шуйской гимназии, которую позже называл «гнездом декадентства и капиталистов, чьи фабрики портили воздух и воду в реке»[18]:9. Сначала мальчик делал успехи, но вскоре ученье ему наскучило, и успеваемость снизилась. Под впечатлением от прочитанного он в возрасте десяти лет начал писать стихи. «В яркий солнечный день они возникли, сразу два стихотворения, одно о зиме, другое о лете»[19], — вспоминал он. Эти поэтические начинания, однако, были раскритикованы матерью, и мальчик не пытался повторить свой поэтический эксперимент в течение шести лет[23].

Из седьмого класса в 1884 году Бальмонт вынужден был уйти из-за принадлежности к нелегальному кружку, который состоял из гимназистов, заезжих студентов и учителей, а занимался тем, что печатал и распространял в Шуе прокламации исполнительного комитета партии «Народная воля»[19]. Подоплёку этого своего раннего революционного настроя поэт впоследствии объяснял так: «…Я был счастлив, и мне хотелось, чтобы всем было так же хорошо. Мне казалось, что, если хорошо лишь мне и немногим, это безобразно»[24].

Усилиями матери Бальмонт был переведён в гимназию города Владимира. Но здесь жить ему пришлось на квартире у учителя греческого языка, который ревностно исполнял обязанности «надзирателя». В конце 1885 года состоялся литературный дебют Бальмонта. Три его стихотворения были напечатаны в популярном петербургском журнале «Живописное обозрение» (2 ноября — 7 декабря)[25]. Это событие не было замечено никем, кроме наставника, который запретил Бальмонту печататься вплоть до завершения учёбы в гимназии. К этому времени относится знакомство юного поэта с Владимиром Галактионовичем Короленко. Известный писатель, получив от товарищей Бальмонта по гимназии тетрадь с его стихами, отнёсся к ним серьёзно и написал гимназисту обстоятельное письмо — благожелательный наставнический отзыв. «Он писал мне, что у меня много красивых подробностей, успешно выхваченных из мира природы, что нужно сосредоточивать своё внимание, а не гоняться за каждым промелькнувшим мотыльком, что никак не нужно торопить своё чувство мыслью, а надо довериться бессознательной области души, которая незаметно накопляет свои наблюдения и сопоставления, и потом внезапно всё это расцветает, как расцветает цветок после долгой невидной поры накопления своих сил»[26], — вспоминал Бальмонт. «Если вы сумеете сосредоточиться и работать, мы услышим от вас со временем нечто незаурядное»[19], — так заканчивалось письмо Короленко, которого поэт называл впоследствии своим «крёстным отцом»[18]:10. Курс Бальмонт окончил в 1886 году[11], по собственным словам, «прожив, как в тюрьме, полтора года»[19][27]:376. «Гимназию проклинаю всеми силами. Она надолго изуродовала мою нервную систему», — писал впоследствии поэт. Подробно детские и юношеские годы были описаны им в автобиографическом романе «Под новым серпом» (Берлин, 1923)[10][28]. В семнадцать лет Бальмонт испытал и первое литературное потрясение: роман «Братья Карамазовы», как вспоминал он позже, дал ему «больше, чем какая-либо книга в мире»[11].

В 1886 году Константин Бальмонт поступил на юридический факультет Московского университета[29], где сблизился с Петром Фёдоровичем Николаевым, революционером-шестидесятником[28]. Но уже в 1887 году как один из организаторов студенческих беспорядков[30] (они были связаны с введением нового университетского устава, который студенты считали реакционным), Бальмонт был исключён, арестован и посажен на трое суток в Бутырскую тюрьму[17], а затем без суда выслан в Шую. Бальмонт, который «в юности больше всего увлекался общественными вопросами», до конца своей жизни считал себя революционером и бунтарём, мечтавшим «о воплощении человеческого счастья на земле». Поэзия в интересах Бальмонта возобладала лишь позже; в юные годы он порывался стать пропагандистом и «уйти в народ»[19].

Литературный дебют

В 1888 году Бальмонт вернулся в университет[31], но из-за сильного нервного истощения учиться не смог — ни там, ни в ярославском Демидовском лицее юридических наук, куда поступил в 1889 году. В сентябре 1890 года он был отчислен из лицея и на этом оставил попытки получить «казённое образование»[10]. «…Я не смог себя принудить <заниматься юридическими науками>, зато жил истинно и напряжённо жизнью своего сердца, а также пребывал в великом увлечении немецкой литературой»[28][32], — писал он в 1911 году. Своими знаниями в области истории, философии, литературы и филологии Бальмонт был обязан себе самому и старшему брату, страстно увлекавшемуся философией[33].

В 1889 году Бальмонт женился на Ларисе Михайловне Гарелиной, дочери иваново-вознесенского купца. Год спустя в Ярославле на собственные средства он издал свой первый «Сборник стихотворений»[34]; некоторые юношеские произведения, вошедшие в книгу, были опубликованы ещё в 1885 году[35]. Впрочем, дебютный сборник 1890 года интереса не вызвал, близкие люди его не приняли[36], и вскоре после выхода поэт сжёг почти весь небольшой тираж[14].

В марте 1890 года произошёл инцидент, наложивший отпечаток на всю последующую жизнь Бальмонта: он попытался покончить с собой, выбросился из окна третьего этажа, получил серьёзные переломы и провёл год в постели[~ 1]. Считалось, что толкнуло его на такой поступок отчаяние от семейного и финансового положения: женитьба рассорила Бальмонта с родителями и лишила финансовой поддержки, непосредственным же толчком явилась прочитанная незадолго до этого «Крейцерова соната»[19]. Год, проведённый в постели, как вспоминал сам поэт, оказался творчески весьма плодотворным и повлёк «небывалый расцвет умственного возбуждения и жизнерадостности»[11]. Именно в этот год он осознал себя поэтом, увидел собственное предназначение. В 1923 году в биографическом рассказе «Воздушный путь» он писал:

В долгий год, когда я, лёжа в постели, уже не чаял, что я когда-нибудь встану, я научился от предутреннего чириканья воробьёв за окном и от лунных лучей, проходивших через окно в мою комнату, и от всех шагов, достигавших до моего слуха, великой сказке жизни, понял святую неприкосновенность жизни. И когда наконец я встал, душа моя стала вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над нею властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом…К. Бальмонт. Воздушный путь (Берлин, 1923)[37].

Некоторое время после болезни Бальмонт, к этому времени расставшийся с женой, жил в нужде; он, по собственным воспоминаниям, месяцами «не знал, что такое быть сытым, и подходил к булочным, чтобы через стекло полюбоваться на калачи и хлебы». «Начало литературной деятельности было сопряжено со множеством мучений и неудач. В течение четырёх или пяти лет ни один журнал не хотел меня печатать. Первый сборник моих стихов… не имел, конечно, никакого успеха. Близкие люди своим отрицательным отношением значительно усилили тяжесть первых неудач»[27]:376 , — писал он в автобиографическом письме 1903 года. Под «близкими людьми» поэт подразумевал жену Ларису, а также друзей из числа «мыслящих студентов», которые враждебно встретили публикацию, посчитав, что автор предал «идеалы общественной борьбы» и замкнулся в рамках «чистого искусства». В эти трудные дни Бальмонту вновь помог В. Г. Короленко. «Теперь он явился ко мне, сильно примятый разными невзгодами, но, по-видимому, не упавший духом. Он, бедняга, очень робок, и простое, внимательное отношение к его работе уже ободрит его и будет иметь значение»[38], — писал тот в сентябре 1891 года, обращаясь к Михаилу Альбову, который тогда был одним из редакторов журнала «Северный вестник», с просьбой обратить внимание на начинающего поэта.

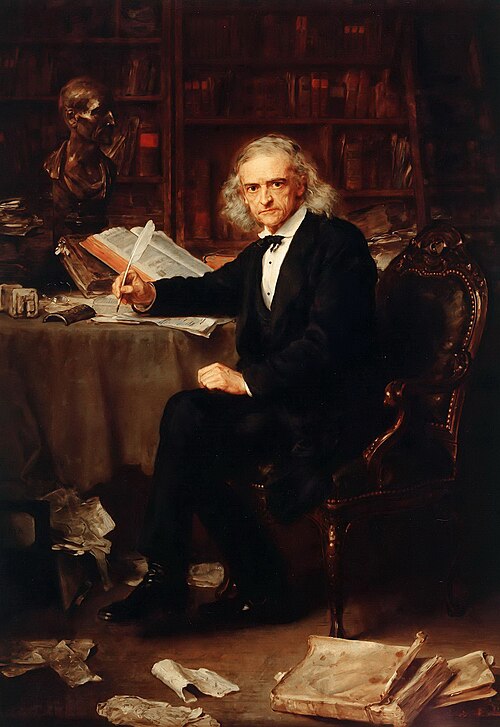

Огромную помощь оказал Бальмонту и профессор Московского университета Николай Стороженко. «Он поистине спас меня от голода и как отец сыну бросил верный мост…»[17], — вспоминал поэт впоследствии. Бальмонт отнёс ему свою статью о Перси Биши Шелли («из рук вон плохую», по собственному более позднему признанию), и тот взял начинающего литератора под свою опеку. Именно Стороженко уговорил издателя Козьмы Солдатёнкова поручить начинающему поэту перевод двух фундаментальных книг — «Истории скандинавской литературы» Фредерика Винкеля Горна и Филиппа Швейцера и «Истории итальянской литературы» Адольфа Гаспари[19]. Оба перевода были опубликованы в 1894—1895 годах[18]:11. «Эти работы были моим насущным хлебом целых три года и дали мне возможности желанные осуществить свои поэтические мечты»[39], — писал Бальмонт в очерке «Видящие глаза». В 1887—1889 годах поэт активно переводил немецких и французских авторов[20], затем в 1892—1894 годах взялся за работу над произведениями Перси Биши Шелли и Эдгара Аллана По; именно этот период считается временем его творческого становления[18]:11.

Профессор Стороженко, кроме того, ввёл Бальмонта в редакцию «Северного вестника», вокруг которой группировались поэты нового направления. Первая поездка Бальмонта в Петербург состоялась в октябре 1892 года: здесь он познакомился с Николаем Минским, Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус; общие радужные впечатления, впрочем, были омрачены наметившейся взаимной антипатией с последней[17].

На почве переводческой деятельности произошло сближение Бальмонта с меценатом, знатоком западноевропейских литератур, князем Александром Урусовым, который во многом способствовал расширению литературного кругозора молодого поэта. На средства мецената Бальмонт выпустил две книги переводов Эдгара По («Баллады и фантазии», «Таинственные рассказы»)[36]. «Он напечатал мой перевод „Таинственных рассказов“ Эдгара По и громко восхвалял мои первые стихи, составившие книжки „Под северным небом“ и „В безбрежности“»[42], — позже вспоминал Бальмонт. «Урусов помог моей душе освободиться, помог мне найти самого себя»[10], — писал поэт в 1904 году в книге «Горные вершины». Называя свои начинания «…осмеянными шагами по битому стеклу, по тёмным острокрайним кремням, по дороге пыльной, как будто не ведущей ни к чему»[43], Бальмонт в числе людей, помогавших ему, отмечал также переводчика и публициста Петра Фёдоровича Николаева[10].

В сентябре 1894 года в студенческом «Кружке любителей западноевропейской литературы» Бальмонт познакомился с Валерием Брюсовым, впоследствии ставшим его самым близким другом.[~ 2] Брюсов писал об «исключительном» впечатлении, которое произвели на него личность поэта и его «исступлённая любовь к поэзии»[44].

Сборник «Под северным небом», вышедший в 1894 году, принято считать отправной точкой творческого пути Бальмонта[19]. В декабре 1893 года, незадолго до выхода книги, поэт сообщал в письме Николаю Месимовичу Минскому: «Написал я целую серию стихов (своих) и в январе приступлю к печатанию их отдельной книжкою. Предчувствую, что мои либеральные друзья будут очень меня ругать, ибо либерализма в них нет, а „растлевающих“ настроений достаточно»[45]. Стихи были во многом продуктом своего времени (полнясь жалобами на унылую, безрадостную жизнь, описаниями романтических переживаний), но предчувствия начинающего поэта оправдались лишь отчасти: книга получила широкий отклик, и отзывы были в основном положительными. В них отмечалась несомненная одарённость дебютанта, его «собственная физиономия, изящество формы» и свобода, с которой он владеет ею[18]:12.

Восхождение к славе

Если дебют 1894 года не отличался оригинальностью, то во втором сборнике «В безбрежности» (1895) Бальмонт приступил к поискам «нового пространства, новой свободы», возможностей соединения поэтического слова с мелодикой. «…Я показал, что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденные впервые»[10], — позже писал он сам о стихах 1890-х годов. Несмотря на то, что сборник «В безбрежности» современные Бальмонту критики признали неудачным[18]:12, «блеск стиха и поэтический полёт» (согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона) обеспечили молодому поэту доступ в ведущие литературные журналы[11].

1890-е годы были для Бальмонта периодом активной творческой работы в самых разнообразных областях знаний. Поэт, обладавший феноменальной работоспособностью, осваивал «один за другим многие языки, упиваясь работой, как одержимый… прочитывал целые библиотеки книг, начиная с трактатов о любимой им испанской живописи и кончая исследованиями по китайскому языку и санскриту». Он увлечённо изучал историю России, книги по естественным наукам и народному творчеству[19]. Уже в зрелые годы, обращаясь к начинающим литераторам с наставлением, он писал, что дебютанту нужно «…уметь в весенний свой день сидеть над философской книгой и английским словарём, и испанской грамматикой, когда так хочется кататься на лодке и, может быть, можно с кем-то целоваться. Уметь прочесть и 100, и 300, и 3 000 книг, среди которых много-много скучных. Полюбить не только радость, но и боль. Молча лелеять в себе не только счастье, но и вонзающуюся в сердце тоску»[19].

К 1895 году относятся знакомства Бальмонта с Юргисом Балтрушайтисом, которое постепенно переросло в дружбу, продолжавшуюся много лет, и С. А. Поляковым, образованным московским коммерсантом, математиком и полиглотом, переводчиком Кнута Гамсуна[46]. Именно Поляков, издатель модернистского журнала «Весы», пять лет спустя учредил символистское издательство «Скорпион», где вышли лучшие книги Бальмонта.

В 1896 году Бальмонт женился на переводчице Екатерине Андреевой и отправился с супругой в Западную Европу. Несколько лет, проведённых за границей, предоставили начинающему литератору, интересовавшемуся, помимо основного предмета, историей, религией и философией, огромные возможности. Он посетил Францию, Голландию, Испанию, Италию, много времени проводя в библиотеках, совершенствуя знание языков[18]:12. В те же дни он писал матери из Рима: «Весь этот год за границей я себя чувствую на подмостках, среди декораций. А там — вдали — моя печальная красота, за которую десяти Италий не возьму»[47]. Весной 1897 года Бальмонт был приглашён в Англию для чтения лекций по русской поэзии в Оксфордском университете[23], где познакомился, в частности, с антропологом Эдуардом Бернеттом Тайлором и филологом, историком религий Томасом Уильямом Рис-Дэвидсом. «Первый раз в жизни я живу всецело и безраздельно эстетическими и умственными интересами и никак не могу насытиться сокровищницами живописи, поэзии и философии»[48], — восторженно писал он Акиму Волынскому. Впечатления от путешествий 1896—1897 годов нашли своё отражение в сборнике «Тишина»: критикой он был воспринят как лучшая на тот момент книга поэта[19]. «Мне показалось, что сборник носит на себе отпечаток всё более и более окрепшего стиля. Вашего собственного, бальмонтовского стиля и колорита»[18]:14, — писал поэту в 1898 году князь Урусов. В 1899 году К. Бальмонт был избран членом Общества любителей российской словесности[15].

Пик популярности

В конце 1890-х годов Бальмонт не оставался подолгу на одном месте; основными пунктами его маршрута были Санкт-Петербург (октябрь 1898 — апрель 1899 года, Москва и Подмосковье (май — сентябрь 1899 года), Берлин, Париж, Испания, Биарриц и Оксфорд (конец года)[18]:12. В 1899 году Бальмонт писал поэтессе Людмиле Николаевне Вилькиной:

У меня много новостей. И все хорошие. Мне «везёт». Мне пишется. Мне жить, жить, вечно жить хочется. Если бы Вы знали, сколько я написал стихов новых! Больше ста. Это было сумасшествие, сказка, новое. Издаю новую книгу, совсем не похожую на прежние. Она удивит многих. Я изменил своё понимание мира. Как ни смешно прозвучит моя фраза, я скажу: я понял мир. На многие годы, быть может, навсегда.К. Бальмонт — Л. Вилькиной[18]:15[49]

Сборник «Горящие здания» (1900), занимающий центральное место в творческой биографии поэта, создавался большей частью в имении Поляковых «Баньки» Московского уезда; хозяин его был с большой теплотой упомянут в посвящении. «Нужно быть беспощадным к себе. Только тогда можно достичь чего-нибудь», — такими словами в предисловии к «Горящим зданиям» Бальмонт сформулировал свой девиз. Основную задачу книги автор определил как стремление к внутреннему освобождению и самопознанию[10]. В 1901 году, отсылая сборник Льву Толстому, поэт писал: «Эта книга — сплошной крик души разорванной, и, если хотите, убогой, уродливой. Но я не откажусь ни от одной её страницы и — пока — люблю уродство не меньше, чем гармонию»[50]. Благодаря сборнику «Горящие здания» Бальмонт приобрёл всероссийскую известность и стал одним из лидеров символизма, нового движения в русской литературе. «В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно следовали за ним, или, с большими усилиями, отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния»[15], — писал Валерий Яковлевич Брюсов.

Постепенно образ жизни Бальмонта во многом под влиянием Сергея Александровича Полякова стал меняться. Жизнь поэта в Москве проходила в усидчивых занятиях дома, чередовавшихся с бурными кутежами, когда встревоженная жена принималась разыскивать его по всему городу[37]. При этом вдохновение не оставляло поэта. «Ко мне пришло что-то более сложное, чем я мог ожидать, и пишу теперь страницу за страницей, торопясь и следя за собой, чтобы не ошибиться в радостной торопливости. Как неожиданна собственная душа! Стоит заглянуть в неё, чтобы увидеть новые дали… Я чувствую, что я напал на руду… И если я не уйду с этой земли, я напишу книгу, которая не умрёт»[49], — писал он в декабре 1900 года Иероним Ясинскому. Четвёртый поэтический сборник Бальмонта «Будем как Солнце» (1902) разошёлся тиражом 1800 экземпляров в течение полугода, что считалось неслыханным успехом для поэтического издания, закрепил за автором репутацию лидера символизма и в ретроспективе считается его лучшей поэтической книгой[51]. Блок назвал «Будем как солнце» «книгой, единственной в своём роде по безмерному богатству»[18]:15.

Конфликт с властью

В 1901 году произошло событие, оказавшее существенное влияние на жизнь и творчество Бальмонта и сделавшее его «подлинным героем в Петербурге»[18]:14. В марте он принял участие в массовой студенческой демонстрации на площади у Казанского собора, основным требованием которой была отмена указа об отправлении на солдатскую службу неблагонадёжных студентов. Демонстрация была разогнана полицией и казаками, среди её участников были жертвы. 14 марта Бальмонт выступил на литературном вечере в зале Городской думы и прочитал стихотворение «Маленький султан», в завуалированной форме критиковавшее режим террора в России и его организатора, Николая II («То было в Турции, где совесть — вещь пустая, там царствует кулак, нагайка, ятаган, два-три нуля, четыре негодяя и глупый маленький султан»). Стихотворение пошло по рукам, его собирался напечатать в газете «Искра» Владимир Ленин[19].

По постановлению «особого совещания» поэт был выслан из Санкт-Петербурга, на три года лишившись права проживания в столичных и университетских городах. Несколько месяцев он пробыл у друзей в усадьбе Волконских Сабынино Курской губернии (ныне Белгородской области), в марте 1902 года выехал в Париж, затем жил в Англии, Бельгии, вновь во Франции. Летом 1903 года Бальмонт вернулся в Москву, затем направился на балтийское побережье, где занялся стихами, которые вошли в сборник «Только любовь». Проведя осень и зиму в Москве, в начале 1904 года Бальмонт вновь оказался в Европе (Испания, Швейцария, после возвращения в Москву — Франция), где нередко выступал в качестве лектора; в частности, читал публичные лекции о русской и западноевропейской литературе в высшей школе в Париже[11]. К моменту выхода сборника «Только любовь. Семицветник» (1903) поэт уже пользовался всероссийской славой. Его окружали восторженные поклонники и почитательницы. «Появился целый разряд барышень и юных дам „бальмонтисток“ — разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру»[46], — вспоминал соседствовавший с Бальмонтом Борис Зайцев.

Создававшиеся в эти годы поэтические кружки бальмонтистов старались подражать кумиру не только в поэтическом самовыражении, но и в жизни. Уже в 1896 году Валерий Брюсов писал о «школе Бальмонта», причисляя к ней, в частности, Мирру Лохвицкую. «Все они перенимают у Бальмонта и внешность: блистательную отделку стиха, щеголяние рифмами, созвучаниями, — и самую сущность его поэзии»[52], — писал он. Бальмонт, по словам Надежды Тэффи, «удивил и восхитил своим „перезвоном хрустальных созвучий“, которые влились в душу с первым весенним счастьем». «…Россия была именно влюблена в Бальмонта… Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашёптывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки…»[53]. Многие поэты (в их числе Лохвицкая, Брюсов, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин и Сергей Городецкий) посвящали ему стихотворения, видя в нём «стихийного гения», вечно вольного Аригона, обречённого возвышаться над миром и полностью погружённого «в откровения своей бездонной души»[18]:5.

«Наш царь»

В 1906 году Бальмонт написал стихотворение «Наш царь» об императоре Николае II[~ 3]:

Наш царь — Мукден, наш царь — Цусима,

Наш царь — кровавое пятно,

Зловонье пороха и дыма,

В котором разуму — темно…

Наш царь — убожество слепое,

Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,

Царь-висельник, тем низкий вдвое,

Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,

Но будет, час расплаты ждёт.

Кто начал царствовать — Ходынкой,

Тот кончит — встав на эшафот.

Другое стихотворение из того же цикла — «Николаю Последнему» — заканчивалось словами: «Ты должен быть убит, ты стал для всех бедой»[54].

В 1904—1905 годах издательство «Скорпион» выпустило собрание стихов Бальмонта в двух томах. В конце 1904 года поэт предпринял путешествие в Мексику[31], откуда отправился в Калифорнию. Путевые заметки и очерки поэта наряду с выполненными им вольными переложениями индейских космогонических мифов и преданий позже вошли в «Змеиные цветы» (1910). Этот период творчества Бальмонта завершился выходом сборника «Литургия красоты. Стихийные гимны» (1905), во многом созданном под впечатлением от событий русско-японской войны[28].

В 1905 году Бальмонт вернулся в Россию и принял активное участие в политической жизни. В декабре поэт, по собственным словам, «принимал некоторое участие в вооружённом восстании Москвы, больше — стихами». Сблизившись с Максимом Горьким, Бальмонт начал активное сотрудничество с социал-демократической газетой «Новая жизнь» и парижским журналом «Красное знамя», который издавал Александр Амфитеатров. Екатерина Андреева-Бальмонт подтверждала в воспоминаниях: в 1905 году поэт «страстно увлёкся революционным движением», «все дни проводил на улице, строил баррикады, произносил речи, влезая на тумбы». В декабре, в дни московского восстания, Бальмонт часто бывал на улицах, носил в кармане заряженный револьвер, произносил речи перед студентами. Он даже ждал расправы над собой, как ему казалось, законченным революционером[23]. Увлечённость революцией у него была искренней, хотя, как показало будущее, неглубокой; опасаясь ареста, в ночь на 1906 год поэт спешно уехал в Париж[19].

Первая эмиграция: 1906—1913 годы

В 1906 году Бальмонт обосновался в Париже, считая себя политическим эмигрантом[20]. Он обосновался в тихом парижском квартале Пасси, но большую часть времени проводил в дальних разъездах. Почти сразу же он ощутил острую тоску по родине. «Жизнь заставила меня надолго оторваться от России, и временами мне кажется, что я уже не живу, что только струны мои ещё звучат»[55], — писал он профессору Фёдору Батюшкову в 1907 году. Вопреки сложившемуся представлению, страхи поэта перед возможным преследованием российских властей не были безосновательными. Александр Алексеевич Нинов в документальном исследовании «Так жили поэты…», подробно исследуя материалы, касающиеся «революционной деятельности» К. Бальмонта, приходит к выводу, что охранка «считала поэта опасным политическим лицом» и негласный надзор за ним сохранялся даже за границей[10].

Два сборника 1906—1907 годов были составлены из произведений, в которых К. Бальмонт непосредственным образом откликнулся на события первой русской революции. Книгу «Стихотворения» (Санкт-Петербург, 1906) конфисковала полиция; «Песни мстителя» (Париж, 1907) были запрещены к распространению в России.

В годы первой эмиграции были также опубликованы сборники «Злые чары» (1906), арестованный цензурой из-за «богохульных» стихотворений, а также «Жар-птица. Свирель славянина» (1907) и «Зелёный вертоград. Слова поцелуйные» (1909). Настроению и образности этих книг, отразивших в себе увлечение поэта древнебылинной стороной русской и славянской культуры, были созвучны и «Зовы древности» (1909)[28]. Критика пренебрежительно отзывалась о новом повороте в творческом развитии поэта, но сам Бальмонт не сознавал и не признавал творческого спада[14].

Весной 1907 года Бальмонт побывал на Балеарских островах, в конце 1909 года посетил Египет, написав серию очерков, которые составили впоследствии книгу «Край Озириса» (1914), в 1912 году одиннадцать месяцев путешествовал по южным странам, посетив Канарские острова, Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию, Полинезию, Цейлон, Индию. Особенно глубокое впечатление произвели на него Океания и общение с жителями островов Новая Гвинея, Самоа, Тонга[28]. «Мне хочется обогатить свой ум, соскучившийся непомерным преобладанием личного элемента во всей моей жизни»[23], — так объяснял поэт свою страсть к путешествиям в одном из писем. Во время одного из переездов этого путешествия его попутчиком на пароходе оказался британский дипломат Оливер Уордроп и от него Бальмонт узнал о существовании поэмы Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре»: тот дал ему прочесть корректуру перевода на английский, сделанного его сестрой Марджори[56].

11 марта 1912 года на заседании Неофилологического общества при Санкт-Петербургском университете по случаю двадцатипятилетия литературной деятельности в присутствии более тысячи собравшихся К. Д. Бальмонт был провозглашён великим русским поэтом.

Возвращение: 1913—1920 годы

В 1913 году политическим эмигрантам по случаю 300-летия Дома Романовых была предоставлена амнистия, и 5 мая 1913 года Бальмонт возвратился в Москву. На Брестском вокзале в Москве ему была устроена торжественная общественная встреча. Жандармы запретили поэту обратиться к встречавшей его публике с речью; вместо этого, как явствовало из сообщений тогдашней прессы, он разбросал среди толпы свежие ландыши[19]. В честь возвращения поэта были устроены торжественные приёмы в Обществе свободной эстетики и Литературно-художественном кружке[57].[~ 4] В 1914 году была завершена публикация полного собрания стихов Бальмонта в десяти томах, продолжавшаяся семь лет[23]. Тогда же он опубликовал поэтический сборник «Белый зодчий. Таинство четырёх светильников», свои впечатления от Океании.

После возвращения Бальмонт много ездил по стране с лекциями («Океания», «Поэзия как волшебство» и другими). «Сердце здесь сжимается… много слёз в нашей красоте», — замечал поэт, попав после дальних странствий на Оку, в русские луга и поля, где «рожь в человеческий рост и выше». «Я люблю Россию и русских. О, мы, русские, не ценим себя! Мы не знаем, как мы снисходительны, терпеливы и деликатны. Я верю в Россию, я верю в самое светлое её будущее», — писал он в одной из тогдашних статей[19].

В начале 1914 года поэт вернулся в Париж, затем в апреле отправился в Грузию, где ему оказали пышный приём (в частности — приветствие от Акакия Церетели, патриарха грузинской литературы) и прочёл курс лекций, имевших большой успех[18]:18. Поэт стал изучать грузинский язык и взялся за перевод поэмы Шоты Руставели «Витязь в тигровой шкуре». В числе других крупных переводческих работ Бальмонта этого времени — переложение древнеиндийских памятников («Упанишады», драмы Калидасы, поэма Ашвагхоши «Жизнь Будды»). По этому поводу К. Бальмонт вёл переписку со знаменитым французским индологом и буддологом Сильвеном Леви[источник не указан 3435 дней].

Из Грузии Бальмонт вернулся во Францию, где его и застало начало Первой мировой войны. Лишь в конце мая 1915 года окружным путём — через Англию, Норвегию и Швецию — поэт вернулся в Россию. В конце сентября Бальмонт отправился в двухмесячное путешествие по городам России с лекциями, а год спустя повторил турне, которое оказалось более продолжительным и завершилось на Дальнем Востоке, откуда он в мае 1916 года ненадолго выехал в Японию[18]:18.

В 1915 году вышел теоретический этюд Бальмонта «Поэзия как волшебство» — своего рода продолжение декларации 1900 года «Элементарные слова о символической поэзии»[36]; в этом трактате о сущности и назначении лирической поэзии поэт приписывал слову «заклинательно-магическую силу» и даже «физическое могущество». Исследование во многом продолжало начатое в книгах «Горные вершины» (1904), «Белые зарницы» (1908), «Морское свечение» (1910), посвящённых творчеству русских и западноевропейских поэтов[10]. При этом он не переставая писал, особенно часто обращаясь к жанру сонета. В эти годы поэтом было создано 255 сонетов, которые составили сборник «Сонеты Солнца, Неба и Луны» (1917). Книги «Ясень. Видение древа» (1916) и «Сонеты солнца, мёда и луны» (1917) были встречены теплее, чем прежние, но и в них критика усматривала в основном «однообразие и обилие банальных красивостей»[23].

Меж двух революций

Бальмонт приветствовал Февральскую революцию 1917 года, начал сотрудничать в Обществе пролетарских искусств, но вскоре разочаровался в новой власти и присоединился к партии кадетов, требовавшей продолжения войны до победного конца. В одном из номеров газеты «Утро России» он приветствовал деятельность генерала Лавра Корнилова[18]:18. Поэт категорически не принял Октябрьскую революцию, которая заставила его ужаснуться «хаосу» и «урагану сумасшествия» «смутных времён» и пересмотреть многие свои прежние взгляды. В публицистической книге 1918 года «Революционер я или нет?» Бальмонт, характеризуя большевиков как носителей разрушительного начала, подавляющих «личность»[20], выражал тем не менее убеждение в том, что поэт должен быть вне партий, что у поэта «свои пути, своя судьба — он скорее комета, чем планета (то есть, движется не по определённой орбите)»[36].

Эти годы Бальмонт жил в Петрограде с Еленой Константиновной Цветковской (1880—1943)[59], своей третьей женой, и дочерью Миррой, время от времени приезжая в Москву к Екатерине Алексеевне Андреевой и дочери Нине[17]. Вынужденный таким образом содержать две семьи, Бальмонт бедствовал, отчасти ещё и из-за нежелания идти на компромисс с новой властью. Когда на литературной лекции кто-то подал Бальмонту записку с вопросом, отчего тот не издаёт своих произведений, последовал ответ: «Не хочу… Не могу печатать у тех, у кого руки в крови»[58].

В 1920 году вместе с Еленой Константиновной Цветковской и дочерью Миррой поэт переехал в Москву, где «иногда, чтобы согреться, им приходилось целый день проводить в постели». По отношению к власти Бальмонт держался лояльно: работал в Наркомпросе, готовил к изданию стихи и переводы, читал лекции[36]. В день Первого мая 1920 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве он прочёл своё стихотворение «Песнь рабочего молота», на следующий день приветствовал стихами артистку Марию Ермолову на её юбилейном вечере в Малом театре. В том же году московскими литераторами было устроено чествование Бальмонта, отмечавшее тридцатилетие со дня выхода его первого, «ярославского», поэтического сборника[19]. В начале 1920 года поэт начал хлопотать о поездке за границу, ссылаясь на ухудшение здоровья жены и дочери. К этому времени относится начало долгой и прочной дружбы Бальмонта с Мариной Цветаевой, которая в Москве пребывала в сходном, очень тяжёлом положении[18]:18.

Вторая эмиграция: 1920—1942 годы

Получив по ходатайству Юргиса Балтрушайтиса от Анатолия Луначарского разрешение временно выехать за границу в командировку, вместе с женой, дочерью и дальней родственницей Анной Николаевной Ивановой[~ 5] Бальмонт 25 мая 1920 года навсегда покинул Россию и через Ревель добрался до Парижа[18]:19. Борис Зайцев считал, что Балтрушайтис, бывший литовским посланником в Москве, спас Бальмонта от голодной смерти: тот нищенствовал и голодал в холодной Москве, «на себе таскал дровишки из разобранного забора»[46]. Станицкий (Сергей Фон-Штейн), вспоминая встречу с Бальмонтом в 1920 году в Ревеле, замечал: «Печать тягостной измученности лежала на его лице, и весь он казался ещё во власти тёмных и скорбных переживаний, уже покинутых в стране бесправья и зла, но сполна ещё не избытых им»[60].

В Париже Бальмонт с семьёй поселились в маленькой меблированной квартире. Как вспоминала Тэффи, «окно в столовой было всегда завешено толстой бурой портьерой, потому что поэт разбил стекло. Вставить новое стекло не имело никакого смысла, — оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно. „Ужасная квартира, — говорили они. — Нет стекла, и дует“»[53].

Поэт сразу же оказался меж двух огней. С одной стороны, эмигрантское сообщество заподозрило в нём сочувствующего Советам. Как иронически замечал С. Поляков, Бальмонт «…нарушил церемониал бегства из Советской России. Вместо того, чтобы бежать из Москвы тайно, странником пробираться через леса и долины Финляндии, на границе случайно пасть от пули пьяного красноармейца или финна, — он четыре месяца упорно добивался разрешения на выезд с семьёй, получил его и прибыл в Париж неподстреленным»[58]. Положение поэта невольно «усугубил» Луначарский, в московской газете опровергший слухи о том, что тот ведёт за границей агитацию против Советской власти. Это позволило правым эмигрантским кругам заметить «…многозначительно: Бальмонт в переписке с Луначарским. Ну, конечно, большевик!»[58] Впрочем, и сам поэт, ходатайствуя из Франции за русских писателей, дожидавшихся выезда из России, допустил фразы, не осуждавшие положение дел в Советской России: «Всё, что совершается в России, так сложно и так перепутано», намекнув и на то, что многое из того, что делается в «культурной» Европе, ему также глубоко противно. Это послужило поводом для атаки на него публицистов-эмигрантов («…Что сложно? Массовые расстрелы? Что перепутано? Систематический грабёж, разгон Учредительного собрания, уничтожение всех свобод, военные экспедиции для усмирения крестьян?»)[58].

С другой стороны, советская пресса начала «клеймить его как лукавого обманщика», который «ценою лжи» добился для себя свободы, злоупотребил доверием Советской власти, великодушно отпустившей его на Запад «для изучения революционного творчества народных масс»[60]. Станицкий писал:

С достоинством и спокойно отвечал Бальмонт на все эти упрёки. Но в них стоит вдуматься, чтобы лишний раз прочувствовать прелесть советской этики — чисто каннибальского пошиба. Поэт Бальмонт, всё существо которого протестует против советовластия, разорившего его родину и каждый день убивающего её мощный, творческий дух в малейших его проявлениях, обязан свято держать своё слово, данное насильникам-комиссарам и чрезвычайкам. Но эти же принципы нравственного поведения отнюдь не являются руководящими для советской власти и её агентов. Убивать парламентёров, расстреливать из пулемётов беззащитных женщин и детей, казнить голодною смертью десятки тысяч ни в чём не повинных людей, — всё это, конечно, по мнению «товарищей-большевиков», — ничто в сравнении с нарушением обещания Бальмонта вернуться в коммунистический эдем Ленина, Бухарина и Троцкого.

— Станицкий о Бальмонте. Последние известия. 1921[60]

Как писал впоследствии Юрий Терапиано, «не было в русском рассеянии другого поэта, который столь же остро переживал оторванность от России». Эмиграцию Бальмонт называл «жизнью среди чужих», хоть и работал при этом необыкновенно много; только в 1921 году вышло шесть его книг[61]. В эмиграции Бальмонт активно сотрудничал с газетой «Парижские новости», журналом «Современные записки», многочисленными русскими периодическими изданиями, выходивших в других странах Европы. Отношение его к Советской России оставалось неоднозначным, но постоянной была тоска по России: «Я хочу России… пусто, пусто. Духа нет в Европе»[23], — писал он Екатерине Алексеевне Андреевой в декабре 1921 года. Тяжесть оторванности от родины была усугублена и ощущением одиночества, отчуждённости от эмигрантских кругов.

Вскоре Бальмонт выехал из Парижа и поселился в местечке Капбретон в провинции Бретань, где провёл 1921—1922 годы[20][62]. В 1924 году он жил в Нижней Шаранте (Шателейон), в 1925 году — в Вандее (Сен-Жиль-сюр-Ви), до поздней осени 1926 года — в Жиронде (Лакано-Океан). В начале ноября 1926 года, покинув Лакано, Бальмонт с женой отправились в Бордо. Бальмонт часто снимал виллу в Капбретоне, где общался со многими русскими и жил с перерывами до конца 1931 года, проводя здесь не только летние, но и зимние месяцы[62].

Общественная деятельность и публицистика

О своём отношении к Советской России Бальмонт недвусмысленно заявил уже вскоре после того, как выехал из страны. «Русский народ воистину устал от своих злополучий и, главное, от бессовестной, бесконечной лжи немилосердных, злых правителей»[63], — писал он в 1921 году. В статье «Кровавые лгуны» поэт рассказал о перипетиях своей жизни в Москве 1917—1920 годов[64]. В эмигрантской периодике начала 1920-х годов регулярно появлялись его поэтические строки об «актёрах Сатаны», об «упившейся кровью» русской земле, о «днях унижения России», о «красных каплях», ушедших в русскую землю. Ряд этих стихотворений вошёл в сборник «Марево» (Париж, 1922) — первую эмигрантскую книгу поэта. Название сборника предопределила первая строка стихотворения того же названия: «Мутное марево, чёртово варево…»[62].

В 1923 году К. Д. Бальмонт одновременно с Максимом Горьким и Иваном Алексеевичем Буниным был номинирован Роменом Ролланом на Нобелевскую премию по литературе[65].

В 1927 году публицистической статьёй «Немножко зоологии для Красной Шапочки»[66] Бальмонт отреагировал на скандальное выступление советского полномочного представителя в Польше Дмитрия Васильевича Богомолова, который на приёме заявил, что Адам Мицкевич в своем известном стихотворении «Друзьям-москалям» (общепринятый перевод названия — «Русским друзьям») обращался якобы в будущее — к современной большевистской России[62]. В том же году в Париже было опубликовано анонимное воззвание «К писателям мира», подписанное «Группа русских писателей. Россия, май 1927»[~ 6]. В числе тех, кто откликнулся на призыв Ильи Гальперина-Каминского поддержать воззвание, был (наряду с Буниным, Зайцевым, Куприным, Мережковским и другими) и Бальмонт. В октябре 1927 года поэт направил «вопль-мольбу» Кнуту Гамсуну[67], а не дождавшись ответа, обратился к Гальперину-Каминскому:

Прежде всего я укажу, что я ждал хора ответных голосов, ждал человеческого отзывного всклика от европейских писателей, ибо я не совсем ещё изверился в Европе. Я ждал месяц. Я ждал два. Молчание. Я написал крупному писателю, с которым я в лично-хороших отношениях, к писателю мировому и очень обласканному в России дореволюционной — к Кнуту Гамсуну, я обратился от лица тех мучеников мысли и слова, которые терзаются в худшей тюрьме, когда-либо бывшей на земле, в советской России. Вот уже два месяца, как Гамсун в ответ на моё письмо молчит. Я написал несколько слов и послал напечатанные Вами в «Авенир» слова Мережковского, Бунина, Шмелёва и других моему другу — другу-брату — Альфонсу де Шатобриану. Он молчит. К кому же мне взывать?..К. Бальмонт, газета «За свободу!», 17 декабря 1927 года[68]

В обращении к Ромену Роллану там же Бальмонт писал: «Поверьте, мы не столь бродяги по природе, как это может вам казаться. Мы покинули Россию, чтоб иметь возможность в Европе попытаться хоть что-нибудь крикнуть о Погибающей Матери, крикнуть в глухой слух очерствевших и безучастных, которые заняты лишь собой…»[~ 7] Резко отреагировал поэт и на политику британского правительства Джеймса Рамсея Макдональда, вступившего в торговые переговоры с большевиками, а позже признавшего СССР. «Признание Англией вооружённой банды интернациональных проходимцев, с помощью немцев захвативших в Петербурге и Москве ослабевшую благодаря военному нашему разгрому власть, было смертельным ударом всему честному, что ещё оставалось после чудовищной войны в Европе»[69], — писал он в 1930 году.

В отличие от своего друга Ивана Шмелёва, который тяготел к «правому» направлению, Бальмонт придерживался в целом «левых», либерально-демократических взглядов, критически относился к идеям Ивана Ильина, не принимал «примирительных» тенденций (сменовеховство, евразийство и так далее), радикальных политических движений (фашизм). При этом он сторонился бывших социалистов — Александра Фёдоровича Керенского, Ильи Фондаминского — и с ужасом наблюдал за «полевением» Западной Европы в 1920—1930-х годах, в частности, увлечением социализмом среди значительной части французской интеллектуальной элиты[62]. Бальмонт живо откликался на события, потрясавшие эмиграцию: похищение советскими агентами в январе 1930 года генерала Александра Кутепова, гибель короля Югославии Александра I, много сделавшего для русских эмигрантов[62]; принимал участие в совместных акциях и протестах эмиграции («На борьбу с денационализацией» — в связи с нарастающей угрозой отрыва русских детей в Зарубежье от русского языка и русской культуры[70]; «Помогите родному просвещению»[71]), но при этом избегал участия в политических организациях.

Бальмонт был возмущён безразличием западноевропейских литераторов к происходившему в СССР, и это ощущение накладывалось на общее разочарование всем западным жизненным укладом. Европа и прежде вызывала в нём горечь своим рациональным прагматизмом[62]. Ещё в 1907 году поэт замечал: «Странные люди — европейские люди, странно неинтересные. Им всё нужно доказывать. Я никогда не ищу доказательств»[72]. «Никто здесь не читает ничего. Здесь все интересуются спортом и автомобилями. Проклятое время, бессмысленное поколение! Я чувствую себя приблизительно так же, как последний Перуанский владыка среди наглых испанских пришельцев»[19], — писал он в 1927 году.

Творчество в эмиграции

Было принято считать, что эмиграция прошла для Бальмонта под знаком упадка; это мнение, разделявшееся многими русскими поэтами-эмигрантами, впоследствии не раз оспаривалось. В разных странах Бальмонт в эти годы опубликовал книги стихов «Дар Земле», «Светлый час» (1921), «Марево» (1922), «Моё — ей. Стихи о России» (1923), «В раздвинутой дали» (1929), «Северное сияние» (1933), «Голубая подкова», «Светослужение» (1937). В 1923 году он выпустил книги автобиографической прозы «Под новым серпом» и «Воздушный путь», в 1924-м издал книгу воспоминаний «Где мой дом?» (Прага, 1924), написал документальные очерки «Факел в ночи» и «Белый сон» о пережитом зимой 1919 года в революционной России. Бальмонт совершал продолжительные лекционные турне по Польше, Чехословакии и Болгарии, летом 1930 года совершил поездку в Литву, одновременно занимаясь переводами западнославянской поэзии, но основной темой произведений Бальмонта в эти годы оставалась Россия: воспоминания о ней и тоска по утраченному.

«Я хочу России. Я хочу, чтобы в России была преображающая заря. Только этого хочу. Ничего иного», — писал он Екатерине Алексеевне Андреевой[73]. Поэта тянуло обратно в Россию, и он, склонный поддаваться сиюминутному настроению, не раз высказывал в 1920-х годах желание вернуться на родину. «Я живу и не живу, живя за границей. Несмотря на все ужасы России, я очень жалею, что уехал из Москвы», — писал он поэту Александру Борисовичу Кусикову 17 мая 1922 года. В какой-то момент Бальмонт был близок к тому, чтобы совершить этот шаг. «Я совсем было решил вернуться, но опять всё в душе спуталось», — сообщал он Екатерине Алексеевне Андреевой 13 июня 1923 года[74]. «Ты почувствуешь, как я всегда люблю Россию и как мысль о нашей природе владеет мною. <…> Одно слово „брусника“ или „донник“ вызывает в моей душе такое волнение, что одного слова достаточно, чтоб из задрожавшего сердца вырвались стихи»[75], — писал поэт 19 августа 1925 года дочери Нине Бруни, посылая ей новые стихотворения.

Последние годы жизни

К концу 1920-х годов жизнь К. Бальмонта и Елены Цветковской становилась всё труднее. Литературные гонорары были мизерными, финансовая поддержка, которая исходила в основном от Чехословакии и Югославии, создавших фонды помощи русским писателям, стала нерегулярной, затем прекратилась. Поэту приходилось заботиться и о трёх женщинах, причём дочь Мирра, отличавшаяся крайней беззаботностью и непрактичностью, доставляла ему массу хлопот. «Константин Дмитриевич — в очень трудном положении, едва сводит концы с концами… Имейте в виду, что наш славный Поэт бьётся от нужды действительной, приходившая ему из Америки помощь — кончилась… Дела Поэта всё хуже, хуже», — писал Иван Шмелёв Владимиру Зеелеру, одному из немногих, кто регулярно оказывал Бальмонту помощь.

Положение сделалось критическим после того, как в 1932 году стало ясно, что поэт страдает серьёзным психическим заболеванием. С августа 1932 по май 1935 года Бальмонты безвыездно жили в Кламаре под Парижем, в бедности. Весной 1935 года Бальмонт попал в клинику[62]. «Мы в беде великой и в нищете полной… И у Константина Дмитриевича нет ни ночной рубашки приличной, ни ночных туфель, ни пижамы. Гибнем, дорогой друг, если можете, помогите, посоветуйте…»[62], — писала Цветковская Зеелеру 6 апреля 1935 года. Невзирая на болезнь и бедственное положение, поэт сохранил прежние эксцентричность и чувство юмора. По поводу автомобильной катастрофы, в которую он попал в середине 1930-х годов, Бальмонт в письме В. В. Обольянинову жаловался не на ушибы, а на испорченный костюм: «Русскому эмигранту в самом деле приходится размышлять, что ему выгоднее потерять — штаны или ноги, на которые они надеты…»[76]. В письме Екатерине Алексеевне Андреевой поэт сообщал:

Какой я сейчас? Да всё тот же. Новые мои знакомые и даже прежние смеются, когда я говорю сколько мне лет, и не верят. Вечно любить мечту, мысль и творчество — это вечная молодость. Бородка моя правда беловата, и на висках инея довольно, но всё же ещё волосы вьются, и русые они, а не седые. Мой внешний лик всё тот же, но в сердце много грусти…К. Д. Бальмонт — Е. А. Андреевой[19]

В апреле 1936 года парижские русские литераторы отметили пятидесятилетие писательской деятельности Бальмонта творческим вечером, призванным собрать средства в помощь больному поэту. В комитет по организации вечера под названием «Поэту — писатели» вошли известные деятели русской культуры: Иван Шмелёв, Марк Алданов, Иван Бунин, Борис Зайцев, Александр Бенуа, Александр Гречанинов, Павел Милюков, Сергей Рахманинов[62].

В конце 1936 года Бальмонт и Цветковская перебрались в Нуази-ле-Гран под Парижем. Последние годы жизни поэт пребывал попеременно то в доме призрения для русских, который содержала Мария Кузьмина-Караваева, то в дешёвой меблированной квартире. Как вспоминал Юрий Терапиано, «немцы относились к Бальмонту безразлично, русские же гитлеровцы попрекали его за прежние революционные убеждения»[46]. Впрочем, к этому моменту Бальмонт окончательно впал в «сумеречное состояние»; он приезжал в Париж, но всё с бо́льшим трудом[62]. В часы просветления, когда душевная болезнь отступала, Бальмонт, по воспоминаниям знавших его, с ощущением счастья открывал том «Войны и мира» или перечитывал свои старые книги; писать он уже давно не мог[19].

В 1940—1942 годах Бальмонт не покидал Нуази-ле-Гран; здесь, в приюте «Русский дом», он и скончался ночью 23 декабря 1942 года от воспаления лёгких. Его похоронили на местном католическом кладбище, под надгробной плитой из серого камня с надписью: «Constantin Balmont, poète russe» («Константин Бальмонт, русский поэт»). Из Парижа попрощаться с поэтом приехали несколько человек: Борис Зайцев с женой, вдова Юргиса Балтрушайтиса, двое-трое знакомых и дочь Мирра[19]. Ирина Одоевцева вспоминала: «…шёл сильный дождь. Когда гроб стали опускать в могилу, она оказалась наполненной водой, и гроб всплыл. Его пришлось придерживать шестом, пока засыпа́ли могилу»[46]. Французская общественность узнала о кончине поэта из статьи в прогитлеровском «Парижском вестнике», который сделал, «как тогда полагалось, основательный выговор покойному поэту за то, что в своё время он поддерживал революционеров»[77].

С конца 1960-х гг. стихи Бальмонта в СССР стали печатать в антологиях. В 1980 г. был издан большой сборник избранных произведений[78].

Семья

Принято считать, что отец поэта, Дмитрий Константинович Бальмонт (1835—1907), происходил из дворянской семьи, имевшей, согласно семейным преданиям, скандинавские (по некоторым данным — шотландские) корни[10][11]. Сам поэт в 1903 году так писал о своём происхождении:

…По семейным преданиям предками моими были какие-то шотландские или скандинавские моряки, переселившиеся в Россию… Дед мой, со стороны отца, был морской офицер, принимал участие в Русско-турецкой войне и заслужил личную благодарность Николая Первого своей храбростью. Предки моей матери (урожденная Лебедева) были татары. Родоначальником был князь Белый Лебедь Золотой Орды. Быть может, этим отчасти можно объяснить необузданность и страстность, которые всегда отличали мою мать, и которые я от неё унаследовал, так же как и весь свой душевный строй. Отец моей матери (тоже военный, генерал) писал стихи, но не печатал их. Все сёстры моей матери (их много) писали, но не печатали их.Автобиографическое письмо. 1903 год[27]:375 .

Существует альтернативная версия происхождения фамилии Бальмонт. Так, исследователь П. Куприяновский указывает на то, что прадед поэта, сержант кавалерии екатерининского лейб-гвардейского полка, мог носить фамилию Баламут, которая впоследствии была облагорожена путём «переделки на иностранный лад»[25]. Это предположение согласуется и с воспоминаниями Екатерины Алексеевны Андреевой-Бальмонт, которая утверждала, что «…прадед отца поэта был сержантом в одном из кавалерийских лейб-гвардейских полков императрицы Екатерины II Баламут… Этот документ на пергаменте и с печатями хранился у нас. На Украине есть до сих пор и довольно распространена фамилия Баламут. Прадед поэта Иван Андреевич Баламут был херсонским помещиком… Как фамилия Баламут перешла в Бальмонт — мне не удалось установить»[23]. В свою очередь, оппоненты этой версии отмечали, что она противоречит законам текстологии; естественнее было бы предположить, что, напротив, «иноземную фамилию помещика народ приспособил к своему пониманию»[17].

Согласно еще одной версии, фамилия Бальмонт имеет балтско-литовское происхождение. От двухосновного имени Bal-mant’as происходит топоним Болынтово в Калужской области, название которого на карте 1782 г. указано как «Болымантово». Основы Bal-, Mant— известны в литовской антропонимии[79].

Д. К. Бальмонт полвека прослужил в шуйском земстве — мировым посредником, мировым судьёй, председателем съезда мировых судей и, наконец, председателем уездной земской управы. В 1906 году Д. К. Бальмонт вышел в отставку, год спустя умер. В памяти поэта он остался тихим и добрым человеком, страстно любившим природу и охоту[19]. Мать Вера Николаевна происходила из семьи полковника; она получила институтское воспитание и отличалась деятельным характером: учила и лечила крестьян, устраивала любительские спектакли и концерты, иногда печаталась в провинциальных газетах[18]:8. У Дмитрия Константиновича и Веры Николаевны было семеро сыновей. Все родственники поэта произносили свою фамилию с ударением на первый слог, поэт лишь впоследствии самостоятельно, как утверждал, «из-за каприза одной женщины», перенёс ударение на второй[17].

Личная жизнь

К. Д. Бальмонт рассказывал в автобиографии о том, что очень рано начал влюбляться: «Первая страстная мысль о женщине — в возрасте пяти лет, первая настоящая влюблённость — девяти лет, первая страсть — четырнадцати лет»[11], — писал он. «Блуждая по несчётным городам, одним я услаждён всегда — любовью»[25], — позже признавался поэт в одном из своих стихотворений. Валерий Брюсов, анализируя его творчество, писал: «Поэзия Бальмонта славит и славословит все обряды любви, всю её радугу. Бальмонт сам говорит, что, идя по путям любви, он может достигнуть „слишком многого — всего!“»[25]

В 1889 году Константин Бальмонт женился на Ларисе Гарелиной (1864—1942), дочери шуйского фабриканта, «красивой барышне боттичеллиевского типа»[18]:9. Мать, знакомству способствовавшая, резко воспротивилась женитьбе[17], но юноша был в своём решении непреклонен и решился на разрыв с семьёй. «Мне ещё не было двадцати двух лет, когда я… женился на красивой девушке, и мы уехали ранней весной, вернее, в конце зимы, на Кавказ, в Кабардинскую область, а оттуда по Военно-Грузинской дороге в благословенный Тифлис и Закавказье»[80], — позже писал он. Но свадебная поездка не стала прологом к счастливой семейной жизни.