Егор Францевич Канкрин

Егор Францевич Канкрин. Источник изображения: Божерянов И. Н. Граф Егор Францевич Канкрин, его жизнь, литературные труды и двадцатилетняя деятельность управления Министерством финансов. — СПб., 1897.

Егор Францевич Канкрин (16.11.1774—9.09.1845), граф, министр финансов в царствование Александра I и Николая I. Сын действительного статского советника, горного инженера. В 1800 г. определен в чине коллежского советника помощником правления Старорусскими соляными заводами. 16.11.1803 по протекции вице-канцлера И.А. Остермана назначен в Министерство внутренних дел советником при Экспедиции государственной экономии. С 1809 инспектор иностранных колоний Петербургской губернии. В 1811 г. назначен помощником генерал-провиантмейстера Военного министерства. Во время Отечественной войны 1812 состоял генерал-интендантом 1-й Западной армии Барклая де Толли, а с 29.4.1813 — всей действующей армии. После окончания военных действий занимался ликвидацией расчетов с иностранными государствами. Бывшие союзники и Франция первоначально требовали с России почти 360 миллионов рублей, но благодаря переговорам эта сумма была снижена до 60 миллионов. В 1815 произведен в генерал-лейтенанты. С 1820 член Военного совета. С 1821 член Государственного совета. С 1823 г. по 1844 г. занимают пост министра финансов. С 25.2.1824 почетный член Петербургской Академии наук. Один из наиболее крупных финансовых деятелей за всю историю России. Провел реформу денежной системы, гильдий и т.д. Автор большого числа теоретических работ по вопросам финансов.

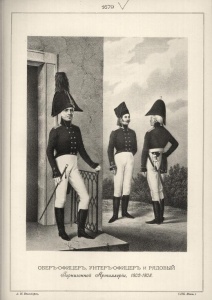

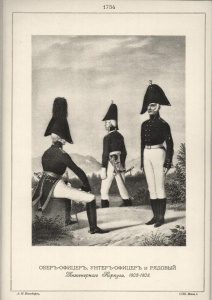

ОБЕР-ОФИЦЕР, УНТЕР-ОФИЦЕР и РЯДОВОЙ Гарнизонной Артиллерии, 1802-1803.Историческое описание одежды и вооружения российских войск. [Висковатов].

Александр довольно скоро оценил Канкрина, так как он проявил себя сведущим человеком не только в продовольствии армии, но и в военной администрации вообще. В 1812г. Канкрин был сперва генерал-провиантмейстером одной из двух действующих армий, а потом даже и всей действующей армии в России. В этой должности он проявил свои обширные познания, хозяйственные таланты и разносторонний ум. Оказалось, что он не только в состоянии был хорошо организовать продовольствие армии, но мог с успехом участвовать в обсуждении и специальных тактических задач. Так, когда обсуждался план войны 1812 г., то Канкрин очень влиял на ученого автора «скифского» плана войны, генерала Пфуля. Впоследствии Канкрин издал сочинение по теории войны, которое вновь обратило на него внимание императора Александра.

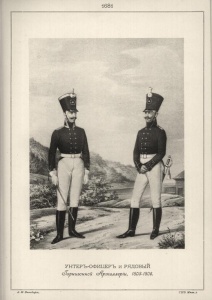

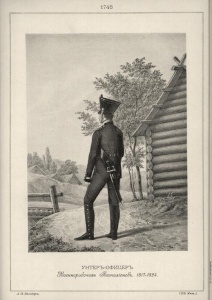

УНТЕР-ОФИЦЕР и РЯДОВОЙ Гарнизонной Артиллерии, 1803-1806.

Когда театр военных действий был перенесен в Германию и потом во Францию, то и тут Канкрин оказался на высоте положения: оказалось, что и в союзной армии среди лиц, заведующих продовольствием войск, у него не было соперника, так что во всех затруднительных случаях всегда обращались к Канкрину, и ему удавалось не раз выводить союзников из больших затруднений. Таким образом, во время Наполеоновских войн Канкрин, можно сказать, приобрел европейскую известность самого компетентного человека в области военного хозяйства.

Когда в России открылись большие злоупотребления в военном ведомстве и отдан был под суд военный министр кн. Горчаков, то многие думали, что его место займет Канкрин, который за свои заслуги во время Наполеоновских войн был из действительных статских советников переименован в генерал-майоры, а затем произведен в генерал-лейтенанты; но Александр как будто забыл в это время о Канкрине и почему-то не давал ему движения.

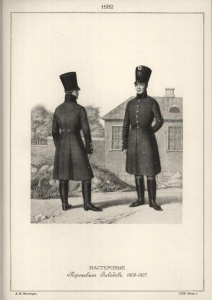

МАСТЕРОВЫЕ Пороховых Заводов, 1806-1807. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. [Висковатов].

В 1822 г. Александр убедился наконец в невозможности больше держать министром финансов Гурьева, секрет влияния которого заключался в том, что он умел склонить на свою сторону всех сильных мира сего путем раздачи крупных денежных сумм под благовидными предлогами, благодаря чему и пробыл министром целых 11 лет. В 1822 г. в Белоруссии был голод; Гурьев, значительно урезав суммы, ассигнованные на голодающих крестьян, в то же время решил отпустить 700 тыс. руб. на покупку имения у одного важного помещика, который нуждался в деньгах. Когда это открылось, то Гурьев потерял свой пост, который Александр, по совету Аракчеева, и предложил Канкрину.

Еще раньше Аракчеева Канкрина оценил Сперанский, который во время своей ссылки в Пермь говорил еще в 1813 г., что единственным человеком, способным заведовать русскими финансами, является, по его мнению, Канкрин.

Финансовая политика Канкрина

Как раз накануне назначения министром Канкрина был отменен либеральный таможенный тариф 1819 г., и правительство на этот раз надолго возвратилось к протекционизму. Новый тариф 1822 г. выработан был при содействии Канкрина. И во все время его управления министерством протекционная система оставалась в действии, благодаря чему в широкой публике установилось прочное убеждение, что Канкрин был ярым и узким протекционистом, ненавидевшим свободу торговли. Но такой упрощенный взгляд на политику Канкрина вовсе не справедлив. Канкрин прекрасно понимал преимущества свободной торговли. В критике того положения, которое могла бы дать России система свободной торговли, он исходил из того, что в данный момент для России было необходимо прежде всего иметь в виду развитие национальной самостоятельности, национальной независимости; он указывал, что при системе свободной торговли малокультурной России угрожает опасность в своей промышленной жизни попасть в полную зависимость от иностранных интересов (в частности, от интересов такой развитой и деятельной страны, как Англия).

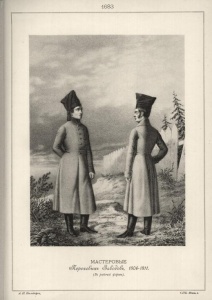

МАСТЕРОВЫЕ Пороховых Заводов, 1806-1811. (В рабочей форме).Историческое описание одежды и вооружения российских войск. [Висковатов].

Таким образом, надо признать, что в то время его политика, его протекционная система была умеренным и разумным протекционизмом, и никак нельзя его обвинять в бессмысленном увлечении идеей протекционизма.

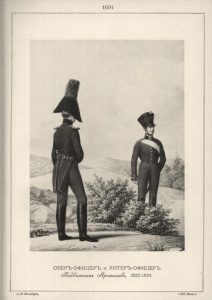

ОБЕР-ОФИЦЕР и УНТЕР-ОФИЦЕР Подвижных Арсеналов, 1820-1824.Историческое описание одежды и вооружения российских войск. [Висковатов]

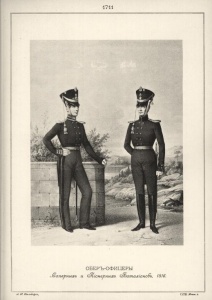

ОБЕР-ОФИЦЕРЫ Саперных и Пионерных Батальонов, 1816.Историческое описание одежды и вооружения российских войск. [Висковатов]

Я уже упоминал о том, как непокладист был Канкрин с самим императором Николаем.

Система экономии, которую Канкрин так настойчиво проводил, дала заметные результаты в первые же годы его управления финансами и создала на европейских денежных рынках совсем иное отношение к русскому государственному кредиту, нежели то, какое существовало при Гурьеве.

Те принципы государственной экономии, которыми руководствовался Канкрин вообще в ведении государственного хозяйства, он прилагал и к тарифному вопросу.

Он считал, что таможенные налоги можно допускать лишь постольку, поскольку они являются налогами на предметы роскоши или на предметы потребления более зажиточных слоев населения, и поэтому он полагал, что с таможни нужно взять как можно больше государственного дохода. Благодаря такому пониманию, он при регулировании тарифа в 1822 г. постоянно принимал во внимание именно усиление таможенного дохода. И при нем таможенный доход возрос в 2,5 раза – с 11 млн. руб. до 26 млн. руб. серебром, составив весьма крупную статью в тогдашнем государственном бюджете.

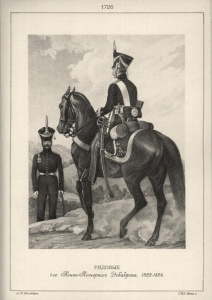

РЯДОВЫЕ 1-го Конно-Пионерного Эскадрона, 1822-1824.Историческое описание одежды и вооружения российских войск. [Висковатов].

ОБЕР-ОФИЦЕР, УНТЕР-ОФИЦЕР и РЯДОВОЙ Инженерного Корпуса, 1802-1803.Историческое описание одежды и вооружения российских войск. [Висковатов].

УНТЕР-ОФИЦЕР Военнорабочих Батальонов, 1817-1824.

Важным вопросом финансовой политики того времени, как и теперь, являлись расходы на войско. Я указал уже, что Канкрин достиг значительной экономии в обыкновенных расходах на армию в первые 12 лет своего управления. Но как раз в этот период, наряду с сокращением обыкновенных расходов на армию России пришлось выдержать целый ряд войн, требовавших чрезвычайных расходов, которые, как ни противился этому Канкрин, пришлось покрывать займами. В эти именно годы была война с Персией, начавшаяся почти тотчас после воцарения Николая, затем, в 1828–1829 гг., – война с Турцией, которая поглотила более 120 млн. руб. серебром, наконец, в 1831 г. – чрезвычайно дорого обошедшаяся девятимесячная польская кампания. Благодаря этим войнам уже в первые годы пришлось сделать ряд займов, размеры которых дошли почти до 400 млн. руб. серебром. Но надо сказать, что эти займы были лучше прежних выпусков ассигнаций; хотя они были процентные, но условия их были довольно выгодные. Вообще, как я уже говорил, к 30-м годам репутация русских финансов под управлением Канкрина улучшилась настолько, что бумаги русские на заграничных рынках котировались постоянно альпари, чего ранее никогда не было.

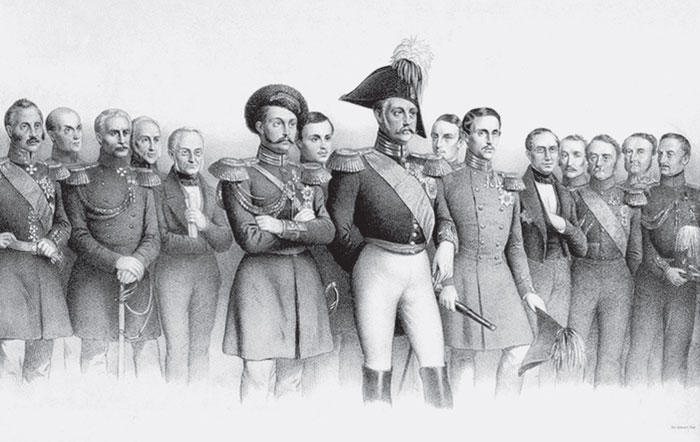

Франц Крюгер. Русская гвардия в Царском Селе в 1832 году. 1841.

Реформа Канкрина в сфере питейных сборов

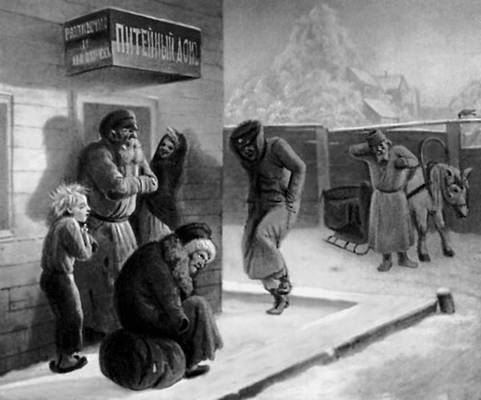

Как безусловно отрицательная мера Канкрину почти всеми исследователями истории русских финансов ставится в минус та реформа питейных сборов, которую он провел в 1826 г.

Вы помните, что при Гурьеве винные откупа были отменены и введена была система казенной винной монополии. Эта система продолжала существовать и при Канкрине до 1826 г. Еще при Гурьеве доходы с питей, первоначально повысившиеся, затем чрезвычайно уменьшились благодаря беспорядкам в казенном управлении и особенно благодаря непомерному воровству, которое здесь царило.

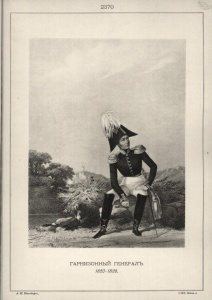

ГАРНИЗОННЫЙ ГЕНЕРАЛ, 1820-1825.

Становилось очевидным, что вести это дело невозможно при неимении штата сколько-нибудь честных и подготовленных чиновников. И вот в 1826 г. император Николай приказал Канкрину составить доклад об упорядочении питейных сборов. Канкрин составил доклад довольно объективно. Он изложил те способы эксплуатации винного дохода, которые существовали тогда в различных государствах, и указал, что можно избрать одну из трех систем: или систему казенного управления, казенной винной монополии, которая исключала всякую торговлю вином, кроме казенной, и которая существовала в России в тот именно момент, или систему винных откупов, которая существовала до начала 20-х годов, и заключалась в сдаче с торгов частным лицам права эксплуатации казенной винной монополии, или, наконец, систему свободной торговли винными напитками при акцизе, который собирается с каждой бутылки или другой посуды различными способами. Канкрин признавал, что, собственно говоря, вообще система свободной торговли вином – за которую тогда очень сильно стоял такой влиятельный человек, как Мордвинов, всегда исходивший в своих взглядах из посылок экономической науки, – что эта система, конечно, в теории лучше, но она требует известной культуры и, главным образом, организации правильного контроля, а при наличности совершенно негодных чиновников эта система невозможна. Точно так же он признавал невыгодной и существовавшую тогда систему непосредственной казенной монополии. Наконец, он говорил, что можно, пожалуй, еще предложить четвертую систему – распределить питейный доход по губерниям и вместо него установить прямой налог, предоставив внутреннюю раскладку и взимание его местным органам. Но и тут Канкрин, исходя из недоверия к местным дворянским органам управления, указывал, что если такие «маркие» дела передать местным органам, то дворянство окажется столь же несостоятельным, как и чиновничество.

Поэтому, признавая, что откупа – зло, он в то же время доказывал, что они будут при данных условиях наименьшим злом, если не отказаться вообще от эксплуатации винного дохода, который везде составляет огромную часть государственного бюджета. И вот, не считая возможным заменить его другим доходом, особенно ввиду того, что никакой статистики у нас тогда еще не существовало, и заменить питейный доход поземельным обложением или другим каким-либо налогом нельзя было и думать, Канкрин решил, что отказаться совершенно от эксплуатации дохода с вина невозможно, а раз так, то наиболее удобным способом являются откупа. Он признавал, что при откупах все дело будут вести откупщики, которые и будут накапливать огромные капиталы на счет народа, но думал, что если уж кому-либо предоставить такое накопление капиталов, то лучше предоставить такое накопление откупщикам, так как они будут употреблять эти капиталы на промышленность, для народа полезную, тогда как от воровства чиновников и промышленность даже не выигрывает.

Вот те соображения, по которым Канкрин, ввиду безотрадного ведения тогдашнего казенного хозяйства, признавал возможным восстановить откупа. Тем не менее восстановление их оказалось, конечно, большим злом; откупщики не только сами обогащались, но подкупали и поработили всю местную администрацию. Все тогдашнее губернское чиновничество получало от откупщиков второе содержание, не меньшее, нежели казенное. Немудрено, что когда интересы откупщиков сталкивались с чьими-либо интересами, то всегда – как в административных, так и в судебных местах – дело решалось в пользу откупщика. Таким образом, вред откупов был громаден и не искупался теми соображениями, которые Канкрин приводил в своем докладе в 1826 г.

Л. И. Соломаткин. «Питейный дом». 1870-е гг. Третьяковская галерея. Москва.

Денежная реформа Канкрина

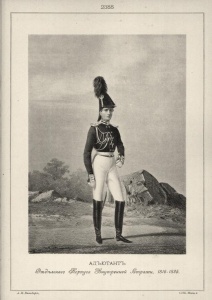

АДЪЮТАНТ Отдельного Корпуса Внутренней Стражи, 1816-1825.

Самым, может быть, значительным из всех предприятий, осуществленных при Канкрине, явилась денежная реформа. Реформа эта привела в конце концов к девальвации ассигнаций – к выкупу их по пониженной цене, и в этом нередко видели весь ее смысл, но в сущности смысл этой реформы в тот момент, когда она предпринималась, заключался не в этом. Реформа была предпринята Канкриным не в интересах фиска, а в интересах облегчения всяких торговых сношений, от неустройства которых сильно терпел народ. Дело в том, что курс бумажного рубля постоянно колебался, и существовало даже несколько курсов: был вексельный курс, который устанавливался вексельными сделками с иностранными торговцами, был курс податной, казенный, по которому ассигнации принимались государственными учреждениями, наконец, был курс простонародный, который устанавливался произвольно в частных сделках. И этот простонародный курс и был особенно колеблющимся и произвольным: в одно и то же время он колебался в разных местах от 350 до 420 коп. ассигнациями за рубль серебра. Происходило это благодаря тому, что все сделки заключались на ассигнации, между тем ввиду постоянных колебаний курса неизвестно было, по какому курсу придется платить, и вот вошло в обыкновение при заключении условий при покупках и договорах о поставках, ввиду того что курс ассигнаций всегда предполагался падающим, назначать для момента уплаты за поставленные продукты курс для ассигнаций несколько низший, чем существовавший в момент сделки, так что в отдельных случаях он искусственно понижался до 420 коп. за рубль (вместо нормального курса в 350–360 коп.).

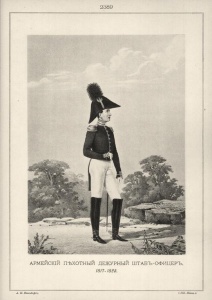

АРМЕЙСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ШТАБ-ОФИЦЕР, 1817-1825.

Поставщики товаров легко на это шли (особенно страдали от этого крестьяне), думая, что раз сказано так в сделке, то и они будут по той же цене платить свои расходы, например, подати, а потом, когда приходилось вносить подати, оказывалось, что казенный курс совсем не соответствовал простонародному. При таком положении в торговом мире скупщиков царила организованная система плутовства. Все это порождало такое недоверие к ассигнациям, что публика в поисках за более устойчивыми металлическими деньгами стала принимать и вводить в оборот иностранную звонкую монету под названием «лобанчиков» и «ефимков». Особый род торговцев закупал ее за границей и доставлял в Россию. Эти иностранные монеты, в свою очередь, путали все расчеты и подрывали правильный оборот. При таких условиях Канкрин пришел к необходимости издать закон об обязательности совершения всех сделок на серебро, и, чтобы этого достигнуть, он решил дать ассигнациям обязательный определенный курс, по которому они принимались бы постоянно казной. После некоторого обмена взглядов между ним и Сперанским, который как раз перед своей смертью составил записку по этому вопросу, Канкрин остановился на курсе 350 коп. за рубль. И вот в июне 1839 г. был издан весьма краткий закон, который устанавливал, что отныне как во всех расчетах казны с населением, так и во всех коммерческих сделках счет должен вестись на серебро. Серебряный рубль объявлен был главной монетой, ассигнации хотя и сохранили свое значение ходячей монеты, но курс их был определен раз и навсегда в 350 коп. за рубль.

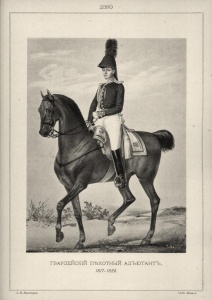

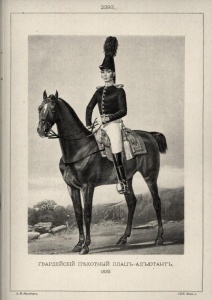

ГВАРДЕЙСКИЙ ПЕХОТНЫЙ АДЪЮТАНТ, 1817-1825.

Последствия этого закона для коммерческих сделок были огромные: прекратилась вся система плутней в сделках с простонародным курсом, прекратилась возможность обмана наиболее простодушных поставщиков. Но Канкрин этим не ограничился; ровно через полгода он предположил, что удобно будет параллельно с ассигнациями ввести взамен всех лобанчиков и ефимков новую русскую бумажную единицу, которая бы совершенно свободно разменивалась на звонкую монету и ходила бы как металлические деньги. И вот он выпустил так называемые депозитки, на первый раз не ниже 25-рублевого достоинства, которые выдавались желающим внести в государственное казначейство те металлические деньги, с которыми неудобно было обращаться, и слитки золота и серебра, причем объявлено было, что внесенные за эти депозитки металлические деньги и благородные металлы будут оставаться на хранении полностью и будут выдаваться при первом требовании обратно.

На эти депозитки был сразу предъявлен огромный спрос. Публика бросилась брать их, и в течение нескольких месяцев до конца 1842 г. было внесено более чем на 25 млн. руб. звонкой монетой. В следующий год было внесено еще более 12 млн. руб. В течение каких-нибудь двух лет казна имела возможность выпустить 40 млн. руб. новых бумажных денег, курс которых был равен курсу серебра.

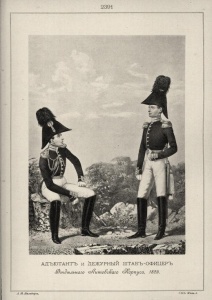

АДЪЮТАНТ и ДЕЖУРНЫЙ ШТАБ-ОФИЦЕР Отдельного Литовского Корпуса, 1825.

Таким образом, в государственной монетной системе получили ход три монеты: звонкая, депозитки и ассигнации, курс которых был точно определена в 350 коп. за рубль. Вскоре Канкрин решил пойти дальше, именно: выпустить такие кредитные бумаги, которые, как в других государствах, обеспечивались бы не полностью звонкой монетой рубль за рубль, а лишь таким фондом, который требовался по опыту для непрерывного размена.

Было решено ввести такие кредитные билеты, причем было установлено, что размен их обеспечивается металлическим фондом, равным одной шестой части выпущенных билетов. И эта операция оказалась удачной: новые кредитные билеты пошли в ход, и курс их оставался тоже альпари.

Тогда явилась мысль все ассигнации заменить одной формой кредитных бумажных денег, разменивающихся без помехи на звонкую монету, а поэтому не понижающихся в курсе.

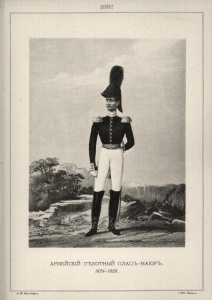

АРМЕЙСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПЛАЦ-МАЙОР, 1824-1825.

Сам Канкрин, однако, очень опасался, что если эти бумажные деньги ввести, то со временем, особенно после его смерти или отставки, опять соблазнительно будет при затруднениях выпускать такие кредитные билеты сверх меры и что в конце концов дело придет к прежним ассигнациям. Но император Николай, который в начале царствования являлся вполне несведущим в финансовых делах, мало-помалу приобрел от Канкрина же некоторые сведения по финансовой части и стал считать себя опытным финансистом; поэтому, когда Канкрин заколебался, то император Николай сам выступил с собственным проектом, – подлинник которого, переписанный рукой наследника Александра Николаевича, сохранился, – проектом, составленным совершенно толково, в котором он, полемизируя с Канкриным, защищал возможность замены всех бумажных денег, в том числе и депозиток и ассигнаций, одними кредитными билетами. При этом он предполагал постепенно выкупить ассигнации по той цене, на которой они были зафиксированы законом 1839 г., т. е. по 350 коп. за рубль серебра. Таким образом, так как общее количество ассигнаций равнялось 595 млн. руб., необходимо было, чтобы их выкупить, собрать фонд в 170 млн. руб. серебром; для обеспечения же в одну шестую выпускаемых взамен их кредитных билетов надо было иметь в наличности в государственной казне постоянно лишь около 28 с половиной млн. руб. звонкой монетой.

ГВАРДЕЙСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПЛАЦ-АДЪЮТАНТ, 1825.

Император Николай полагал, что это можно будет немедленно исполнить; для этого он считал прежде всего необходимым прекратить выпуск депозиток; он не считал возможным уничтожить самые депозитки и их фонд прямо обратить в обеспечение кредитных билетов, потому что это являлось бы злоупотреблением доверием публики, но решил, по мере того как депозитки будут поступать в казну, их уничтожать, беря соответственную часть из депозитного фонда и на эту именно сумму выпускать новые кредитные билеты, причем одну шестую металлического фонда класть в их обеспечение, а остальное помещать в резервный фонд, который давал бы возможность делать новые выпуски кредитных билетов.

По расчету императора Николая, можно было всю эту операцию окончить в пять лет, и, хотя Канкрин очень долго сопротивлялся, но, в конце концов, после двух заседаний, в которых Николая против Канкрина поддерживали, конечно, все министры, и после того, как Николай составил новую записку, тоже весьма обстоятельную, принята была эта окончательная мера, наложившая последний штрих на денежную реформу: решено было выкупить все ассигнации, постепенно заменяя их выпуском кредитных билетов, всего на сумму 170 млн. руб. серебром, в обеспечение которых оставался бы фонд в 28 млн. руб. звонкой монетой.

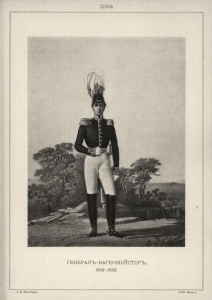

ГЕНЕРАЛ-ВАГЕНМЕЙСТЕР, 1816-1825.

Вся эта операция прошла вполне удачно, так что, когда этот фонд – одна шестая часть всех выпущенных кредитных билетов – был отчислен в обеспечение выпущенных «кредиток», то остальная звонкая монета, оказавшаяся к тому времени в распоряжении правительства, составила гораздо более, чем эта часть: оказалось около 66 млн. звонкой монетой, которая была торжественно перевезена в Петропавловскую крепость, там сосчитана и положена. Таким образом, в распоряжении правительства оказался огромный запасный фонд, который и поддерживал до восточной войны 1853 г. курс кредитных билетов.

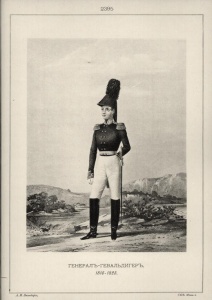

ГЕНЕРАЛ-ГЕВАЛЬДИГЕР, 1816-1825.

Следует сказать еще хотя несколько слов о культурной общественной деятельности Канкрина, которая тоже была очень значительна и проявлялась в тех мероприятиях, которые он предпринимал для развития технических знаний: так, им был учрежден в 1828 г. Технологический институт, им преобразованы и, можно сказать, поставлены на ноги Горный и Лесной институты. Им же вся местность, именуемая «лесным корпусом», приведена была в культурный вид благодаря проведению необходимых дорог и разбивке парка.

Он же впервые в России учредил выставки промышленности, которые затем периодически устраивались в Москве, создал Горыгорецкий сельскохозяйственный институт, завел земледельческую газету, которую сам же в значительной мере снабжал статьями.

Одним словом, эта сторона его культурной деятельности, не говоря уж о ценных постройках, вроде здания биржи и многих других зданий и помещений для разных учреждений и технических учебных заведений в Петербурге, была несомненной положительной заслугой Канкрина, следы деятельности которого Петербург и теперь еще носит во многих своих частях.

Канкрин Егор Францевич (неизв. худ., с ориг. И.А. Нечаева). Источник иллюстрации: А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений

Канкрин Егор Францевич — худ. И. А. Винберг, 1832 г. Частное собрание.

Лит.: Канкрин, Егор Францович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.

А.А. Григорьев, В.И. Гасумянов. История государственных резервов России (с IX века по 1917 год). 2003.

Залесский К.А. Наполеоновские войны 1799-1815. Биографический энциклопедический словарь, Москва, 2003

Егор Францевич Канкрин // Корнилов А. А. – Курс истории России XIX века. ЛЕКЦИЯ XVII